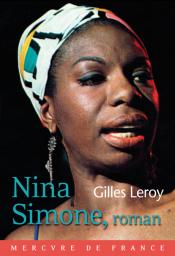

La vie de Nina Simone est à elle seule un vrai roman bien noir, un blues profond, si profond que sa voix ne pouvait être que l’expression de ce qui nous prend aux tripes lorsqu’on l’écoute.

La vie de Nina Simone est à elle seule un vrai roman bien noir, un blues profond, si profond que sa voix ne pouvait être que l’expression de ce qui nous prend aux tripes lorsqu’on l’écoute.

Eunice Kathleen Waymon, née en 1933 dans une famille dont la mère est pasteure, la petite Eunice que l’on a mise toute petite devant un piano, si douée que des femmes blanches ont payé ses études au Allen High Institute, sort major de sa promotion, prépare le concours d’entrée du Curtiss Institute à la Julliard School, sûre de devenir la première concertiste classique noire de tous les temps. Seule noire parmi huit cents candidats.

Recalée. Le séisme fondateur.

Après, elle connaîtra la gloire avec cette voix qui nous enchaîne et qu’elle n’a pas travaillée, cette musique qu’elle n’a pas choisie. Tout s’enchaîne: les tournées qu’elle n’aime pas, les amants, l’alcool, l’exploitation de son talent unique par toutes les sangsues qui l’entourent. La folie qui rôde, les troubles bipolaires.

La vie de Nina Simone, vraiment, est un roman au sang épais.

Gilles Leroy met du temps pour trouver le tempo, oscillant entre biographie et roman, il piétine pendant la première partie du livre. Son domestique philippin inventé pour les besoins de la narration sent la limonade alors qu’un alcool fort demandait à s’exprimer. Il est factice, le pauvre Ricardo.

Pas d’émotion véritable, juste des bons sentiments. L’émotion vient dans la dernière partie, presque malgré l’auteur, et c’est dommage car l’écriture est belle, c’est comme si Gilles Leroy n’avait pas très bien su par quel bout prendre ce paquet de douleur et de solitude, ce monstre d’égoïsme créé par ceux qui ont su si bien l’exploiter. Jusqu’au bout. Jusqu’à l’écœurement.