Voilà un beau roman, intense, loin des bavardages et des récupérations historiques commodes (et payantes). Voilà un roman qui ne pouvait pas plaire à tous puisqu’il reconstitue l’histoire d’une famille de harkis à travers trois générations, et bien sûr, à travers celle-ci, l’histoire de la décolonisation de l’Algérie et la façon dont la France a traité ceux qui l’avaient servie. Ce roman ne pouvait donc obtenir le prix Goncourt, malgré sa force et sa vérité. L’histoire ne se répète pas, vraiment ? La France a refusé il y a peu le droit d’asile à des interprètes afghans dont la mort était assurée s’ils restaient dans leur pays.

Voilà un beau roman, intense, loin des bavardages et des récupérations historiques commodes (et payantes). Voilà un roman qui ne pouvait pas plaire à tous puisqu’il reconstitue l’histoire d’une famille de harkis à travers trois générations, et bien sûr, à travers celle-ci, l’histoire de la décolonisation de l’Algérie et la façon dont la France a traité ceux qui l’avaient servie. Ce roman ne pouvait donc obtenir le prix Goncourt, malgré sa force et sa vérité. L’histoire ne se répète pas, vraiment ? La France a refusé il y a peu le droit d’asile à des interprètes afghans dont la mort était assurée s’ils restaient dans leur pays.

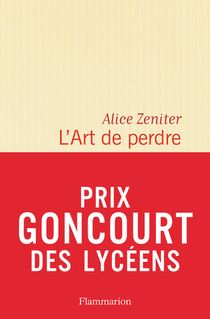

Alice Zeniter, l’auteur de L’Art de perdre, a obtenu le Goncourt des lycéens, et je pense qu’elle peut se glorifier d’avoir touché la jeunesse plutôt que les débatteurs trop bien nourris du prix Goncourt.

Pour Ali, la vie commence par un coup de chance qui va lui apporter la fortune, mais Ali est philosophe :

Mektoub. La vie est faite de fatalités irréversibles et non d’actes historiques révocables.

Le futur d’Ali (qui est déjà un passé lointain pour Naïma au moment où j’écris cette histoire) ne parviendra pas à faire changer sa manière de voir les choses. Il demeure à jamais incapable d’incorporer au récit de sa vie les différentes composantes historiques, ou peut-être politiques, sociologiques, ou encore économiques qui feraient de celui-ci une porte d’entrée vers une situation plus vaste, celle d’un pays colonisé, ou même – pour ne pas trop en demander – celle d’un paysan colonisé.

C’est pour cela que cette partie de l’histoire, pour Naïma comme pour moi, ressemble à une série d’images un peu vieillottes (le pressoir, l’âne, le sommet des montagnes, le burnous, l’oliveraie, le torrent, les maisons blanches accrochées comme des tiques au flanc de pierres et de cèdres) entrecoupées de proverbes, comme des vignettes cadeaux de l’Algérie qu’un vieil homme aurait cachées çà et là dans ses rares discours, que ses enfants auraient répétées en modifiant quelques mots et que l’imagination des petits-enfants aurait ensuite étendues, agrandies, et redessinées pour qu’elles parviennent à former un pays et l’histoire d’une famille.

C’est pour cela aussi que la fiction tout comme les recherches sont nécessaires, parce qu’elles sont tout ce qui reste pour combler les silences transmis entre les vignettes d’une génération à l’autre. (p. 22-23)

Alice Zeniter, petite-fille de harkis, vient de transcrire très exactement son projet et le propos de son roman : combler les blancs de la narration familiale, reconstituer les composantes historiques, sociologiques de la vie des paysans kabyles de ce qui était la colonie algérienne, de ces hommes dont nombre d’entre eux étaient d’anciens combattants de la guerre de 39. Les survivants. Car c’est une fâcheuse tendance des armées de toutes les générations d’envoyer au casse-pipe ceux dont la vie leur semble de peu d’importance.

L’auteur restitue avec un art admirable la vie dans les montagnes, les tensions, factions, la façon dont le FLN, par un mélange de terreur et de persuasion, finit par gagner du terrain. La puissance du roman est là, dans les descriptions si parlantes qu’on a l’impression de regarder vivre cette tribu familiale, de la voir courir au désastre annoncé.

L’enchaînement des événements : atrocités, guerre sale, attentats, se mêle à l’incompréhension de qui n’a pas le sens de l’Histoire et ne sait pas retourner sa veste à temps parce qu’il n’a pas compris qu’il avait pris position pour les Français :

C’est ta faute, Ali. C’est ta faute, mon frère. Pourquoi tu as voulu dire partout que tu étais pour les Français ? Maintenant le FLN va venir et ils nous tueront tous.

Tu délires, répond Ali. Je n’ai jamais dit que j’étais pour les Français et je n’ai pas touché un fusil. Ils n’ont aucune raison de nous en vouloir. Moi, on m’a demandé qui étaient les familles de la crête, j’ai répondu. J’ai dit : untel est le cousin d’untel. Mais tout le monde le savait. On m’a demandé : explique-nous tel endroit, j’ai expliqué l’endroit, où était le ruisseau, où étaient les rochers. Mais c’est tout. Je ne suis pas un traître.

C’est ainsi que Ali devient harki, et que sa famille et lui se retrouvent en France, dans le camp de Rivesaltes qui a déjà hébergé les républicains Espagnols et les juifs pendant la guerre et qui ressert pour les harkis en 1962.

L’Art de perdre relate le destin de la famille d’Ali ; le géant kabyle perd dans l’exode sa puissance, son prestige et sa force. Mektoub. La génération suivante s’adaptera avec plus ou moins de bonheur à cette existence où le racisme fait le lit de bien des amertumes. La troisième, celle de Naïma le fil conducteur du roman, part à la quête de ses racines en espérant supprimer son mal-être. Plongée dans l’Algérie contemporaine, celle que n’aurait pas pu retrouver son grand-père, car les haines ne s’éteignent pas si vite.

Le roman se termine par une boucle, avec un poème d’Elizabeth Bishop et le message d’un Algérien :

Dans l’art de perdre il n’est pas dur de passer maître,

tant de choses semblent si pleines d’envie

d’être perdues que leur perte n’est pas un désastre.Perds chaque jour quelque chose. L’affolement de perdre

tes clés, accepte-le, et l’heure gâchée qui suit.

Dans l’art de perdre il n’est pas dur de passer maître.Puis entraîne-toi, va plus vite, il faut étendre

tes pertes : aux endroits, aux noms, au lieu où tu fis

le projet d’aller. Rien qui soit là un désastre.J’ai perdu la montre de ma mère. La dernière

ou l’avant-dernière de trois maisons aimées : partie !

Dans l’art de perdre il n’est pas dur de passer maître.J’ai perdu deux villes, de jolies villes. Et, plus vastes,

des royaumes que j’avais, deux rivières, tout un pays.

Ils me manquent, mais il n’y eut pas là de désastre.

Naïma reste silencieuse. Ifren lui sourit :

— Personne ne t’a transmis l’Algérie. Qu’est-ce que tu croyais ? Qu’un pays, ça passe par le sang ? Que tu avais la langue kabyle enfouie quelque part dans tes chromosomes et qu’elle se réveillerait quand tu toucherais le sol ?

Naïma éclate de rire ; c’est exactement ce qu’elle avait espéré sans oser jamais le formuler.

— Ce qu’on ne transmet pas, ça se perd, c’est tout. Tu viens d’ici mais ce n’est pas chez toi. (p. 496-497)

Ce roman plein de couleurs, de rudes paysages et de cruauté barbare, ce roman plein de douleur, de déracinement, de désenchantement, lisez-le de toute urgence. C’est un kaléidoscope, loin du dogmatisme ou de la pensée unique, une magnifique tentative de restitution de vies brisées, d’un passé emprisonné sous la chape de la honte des uns et des autres, d’une époque.

Quant au style de cet épais roman qui se lit dans une tension permanente sans lassitude aucune, il est intensément visuel :

La ville a construit pour les harkis plusieurs barres de logement HLM, à la périphérie de l’agglomération, là où s’étendra quelques années plus tard la fierté locale : le plus grand hypermarché Leclerc de France. Mais pour l’instant, il n’y a que ces barres blanches et grises, toutes identiques. C’est un paysage dessiné à la règle, à grands traits logiques : angles et arêtes des bâtiments, démarcations entre les dalles des plafonds, les rouleaux de lino au sol, lignes des rampes, froides sous la main, qui traversent la cage d’escalier. C’est un système qui s’épuise en parallèles et en perpendiculaires à force d’être répété à toutes les échelles dans les bâtiments. (p. 215)

La restitution de plusieurs décennies de notre histoire mise sous le boisseau sous la forme d’une superbe fresque familiale méritait les honneurs de la république, parce que c’est une plume française que celle de Alice Zeniter, une styliste de haut niveau. Gageons que nous retrouverons bientôt cette surdouée de la création.

Un sujet peu abordé en littérature, il me semble. Par ces extraits, on mesure toute l’intensité d’un récit aux accents de vérité. Un témoignage.

Merci beaucoup Carine-Laure!

Un sujet peu abordé, traité avec une sincérité et une richesse telles qu’il faut absolument le lire.

Je ne sais qu’ajouter… sauf que j’ai bien envie de le lire 🙂

N’ajoute rien mais lis-le,c’est vraiment un grand livre…