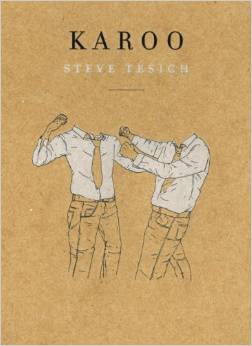

Ce pavé de six cents pages dont la couverture ressemble à du carton d’emballage, avec cet homme sans tête qui se bat contre son double, dessin maladroit et rigide n’attire vraiment pas l’oeil. Mais le livre qu’il contient, je ne suis pas prête de l’oublier.

Ce pavé de six cents pages dont la couverture ressemble à du carton d’emballage, avec cet homme sans tête qui se bat contre son double, dessin maladroit et rigide n’attire vraiment pas l’oeil. Mais le livre qu’il contient, je ne suis pas prête de l’oublier.

Saul Karoo, le héros ou plutôt l’antihéros du livre, réécrit des scénarios, transforme les œuvres des autres, les digère et les restitue sous forme de futurs succès pour l’industrie cinématographique hollywoodienne.

L’auteur, Steve Tesich, s’est nettement inspiré de sa propre expérience de scénariste car il a adapté le Monde selon Garp et écrit les scénarios de Georgia d’Arthur Penn et de La Bande des quatre de Peter Yates. Autant dire qu’il connaît la musique, mais l’air qu’il nous joue dans ce roman est particulièrement grinçant : cynisme, manipulation, mensonge, humour noir et surtout vide intégral.

Karoo, la cinquantaine bedonnante, se trouve affligé d’une étrange maladie : il n’arrive plus à s’enivrer, ce qui gêne considérablement sa réputation d’alcoolique invétéré et le conduit à simuler l’ivresse qu’il n’arrive plus à ressentir. Il n’est pas inutile de rappeler que le Karoo est une sorte de désert d’Afrique du Sud et que c’est un mot qui veut dire… le pays de la soif!

Simuler, mentir, c’est ce que ce riche script doctor sait le mieux faire. Toujours en représentation, il se montre incapable d’éprouver des sentiments s’il n’a pas un public. Son fils adoptif Billy et sa femme Dianah dont il n’arrive pas à divorcer n’échappent pas à la règle. Karoo ne supporte pas l’intimité.

La première partie du roman est un véritable chef d’oeuvre de déréliction et d’humour : lors d’une soirée new-yorkaise branchée Karoo essaie d’échapper par tous les moyens à son fils qui aimerait dormir chez lui.

J’avais mes propres habitudes, et l’une d’elles consistait à me montrer excessivement sentimental avec Billy juste avant de lui faire du mal. La fête touchait à sa fin ; je devais le laisser tomber, m’en débarrasser d’une manière ou d’une autre. La question n’était pas si j’allais le faire, mais comment.

Karoo est une crapule menteuse, cynique mais terriblement sympathique, et sa façon d’être fait penser à cet autre grand roman américain, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Même vacuité, même innocence sans aucun frémissement de conscience devant les vilenies.

On rit. C’est peu flatteur mais on est piégé par les dialogues nerveux, éblouissants, les mouvements rapides qui ne nous font jamais oublier que nous nous trouvons dans le monde du cinéma car on voit les scènes se dérouler comme si nous nous trouvions dans une salle obscure, on déguste les rencontres entre les personnages toujours en représentation.

Les « dîners de divorce » entre Karoo et sa femme sont à cet égard des petits bijoux :

Dianah finit par arriver. (…) Au dos de sa robe bleue, il y a aussi des petits pachydermes condamnés. Sa chevelure blond platine étincelante brille au-dessus d’eux comme le soleil impitoyable sur les plaines dénudées et frappées par la sécheresse du Serengeti. (…) Tous les deux, nous sommes de bons soldats, des professionnels de la scène. Jouer devant un maigre public ne va pas nous décourager. Au contraire, c’est presque un défi à relever. La prestation vocale de Dianah s’améliore. Se fait plus nette. Son choix de postures gagne en précision. La brillance de sa chevelure platine augmente en watts. Ce n’est plus le Buisson ardent. C’est un feu de forêt. Elle est une diva. Une diva dans une robe fatale. Je m’efforce de tenir ma part de ce mariage que nous jouons tous les deux. (…)

Le mauvais génie de Karoo s’appelle Cromwell, un des plus puissants producteurs de Hollywood. Il lui a déjà donné des scénarios à réécrire, dont celui d’un jeune homme qui s’est suicidé après avoir vu ce que l’on avait fait de son œuvre. Cromwell apporte cette fois la dernière œuvre du Vieil Homme, le grand Arthur Houseman, un des cinéastes les plus respectés de la profession. En visionnant le film Karoo se rend compte que celui-ci est un pur chef-d’œuvre. Il découvre aussi, dans un petit rôle, la mère biologique de son fils Billy. Le destin se met en marche. A force de réécrire les histoires des autres Karoo se prend pour Dieu : il veut réécrire l’histoire de Leila, jeune femme fragile, pathétique, à qui on a tout pris depuis qu’elle a quatorze ans. Le roman bascule à ce moment-là. Karoo s’arrange pour faire connaissance de la jeune femme, tombe amoureux d’elle, rêve de reconstituer une famille idéale avec son fils Billy.

Il commet le sacrilège : il mutile le film du vieil homme pour rétablir toutes les scènes avec Leila qui avaient été coupées.

Ce n’était pas seulement que j’avais pris un chef-d’oeuvre et que, pour des motifs personnels, j’en avais fait une banalité. J’avais pris quelque chose et je l’avais transformé en néant. La seule description juste de ce que j’avais fait était que j’avais créé du néant, mais un néant au pouvoir de séduction si puissant et si large qu’il pouvait passer pour n’importe quoi.

La suite du roman devient aussi inéluctable qu’une tragédie antique. Nous nous trouvons désormais à la fois dans l’univers du cinéma et dans celui de la mythologie grecque. L’auteur parle à plusieurs reprises d’hubris, cette faute absolue dans la Grèce antique : l’homme qui commet l’hubris est coupable de vouloir forcer le destin et sa punition sera terrible. Il finira dépossédé de tout ce qui était important pour lui. Karoo, dépassé par sa profession mortifère, a pêché par orgueil. Il a voulu rendre à Leila une part de sa vie mais Hollywood prendra à la jeune femme jusqu’à sa mort.

Dans la dernière partie c’en est fini du « je » obsédant, on s’éloigne de Karoo, on le regarde de haut, l’auteur passe du « je » au « il » dans un éloignement de perspective mais le spectacle est toujours présent, même dans les moments où Karoo gagne en épaisseur. Par exemple lors de ce moment bouleversant où il rend visite à sa mère :

Lorsqu’il voit sa mère revenir vers lui, de loin, avec la lumière du jour venant de la fenêtre de sa chambre qui l’éclaire de dos, elle paraît ne plus avoir une seule ride. Elle paraît être une adolescente anorexique à la coiffure étrange. Puis, comme elle avance vers lui, le temps, jouant en accéléré, la transforme en vieille pomme ridée. Tiens, en voilà une histoire, se dit Saul en détournant le regard.

La fin du livre prend à la gorge par la puissance de sa poésie : Karoo reprend son scénario personnel toujours différé, avec un Ulysse vieillissant qui essaie d’annuler dans l’esprit de Pénélope et de Télémaque la grande absence qu’est l’Odyssée, comme si la famille n’avait jamais été séparée ; mais l’oubli souhaité se transforme en mort des êtres aimés et il ne reste que le néant.

On finit secoué par ce très grand livre sur l’industrie du spectacle et les faux-semblants qui finissent par avoir raison de toute authenticité, sur cette société dont nous sommes tous acteurs à travers les médias sociaux, sur ce vide qui absorbe nos vie.

Un mot sur l’auteur, Steve Tesich, immigré de Yougoslavie, cas d’école de réussite du rêve américain : université Columbia, cascade de récompenses pour son travail de scénariste, écriture de pièces de théâtre. Mais aussi Steve Tesich homme déçu par cette même Amérique comme si le mirage atteint il n’avait étreint que le vide. Il a publié un roman, Price, puis écrit Karoo. Steve Tesich est mort en 1996 d’une crise cardiaque à peine son livre terminé. Karoo a été publié deux ans plus tard. Merci à cette maison d’édition au nom mystérieux, Monsieur Toussaint Louverture, de nous offrir la superbe traduction de ce chef-d’œuvre.

J’avais beaucoup aimé lire ce gros roman qui vaut le détour !

J’ai beaucoup entendu parler de ce livre… Cette chronique va peut-être me décider à sauter le pas.

Surtout n’hésitez pas, je suis sûre que vous ne serez pas déçue.