La première date de septembre 1942, la deuxième de janvier 1944, seize mois les séparent, sur l’une un jeune homme triomphant, sur l’autre un homme qui sait qu’il va être arrêté, c’est la même personne, Louis Adrien Favre, Missionnaire de Saint François de Sales mais il est difficile de le reconnaître.

Qui a pris les photos ? Parmi les religieux du petit séminaire nous savons que Frère Jean-Baptiste possédait un appareil et les deux clichés ont été pris au petit séminaire de Ville-la-Grand, à la frontière franco-genevoise. Le premier dans le jardin situé à l’arrière de l’établissement, contre le mur de la frontière, l’autre dans la cour, devant le bâtiment.

- Copyright MSFS

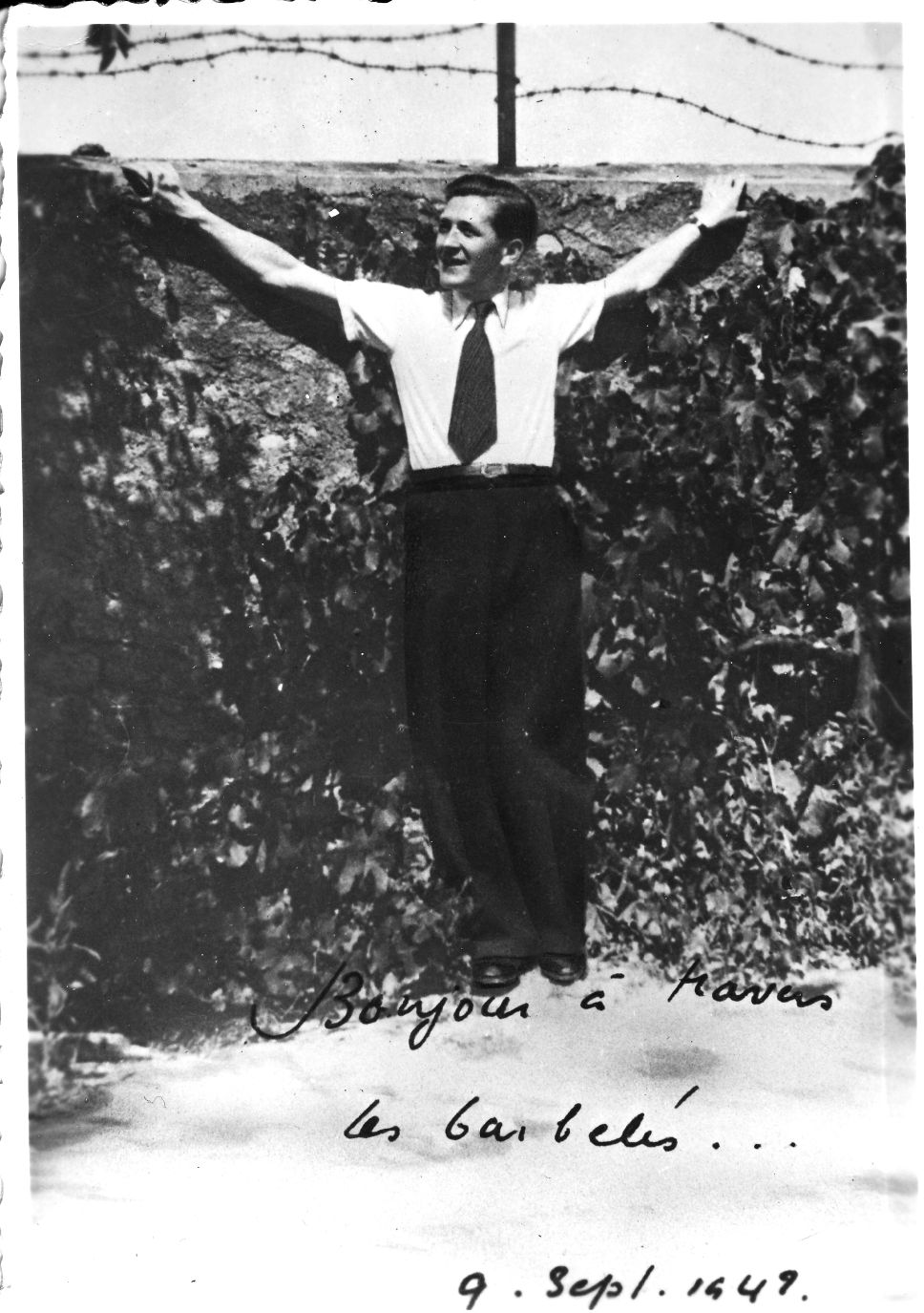

Sur la première photo il fait très beau : Louis pose contre le mur du jardin du juvénat de Ville-la-Grand, chemisette blanche, cravate et pantalon noirs – la tenue qu’il porte lorsqu’il se trouve à Genève, la république ne tolérant aucun signe religieux – , il sourit, les bras en croix et les mains touchant le sommet du mur de chaque côté, « Bonjour à travers les barbelés… 9 sept.1942 » écrit-il au bas du cliché.

Ce « Bonjour à travers les barbelés » et non devant indique, tout comme la façon dont il est vêtu, que la photo n’est pas destinée à ses correspondants français mais à ses amis suisses, même s’il donnera des clichés à sa famille. Nous sommes en 1942, les photos sont rares, le même cliché est reproduit plusieurs fois.

La photo est pleine d’enseignement : Louis ne mesure pas plus d’un mètre soixante-dix, le sommet de sa tête touche le sommet du mur, au-dessus, un piquet métallique et deux rangées de barbelés visibles. A cet endroit les barbelés sont visiblement très lâches. Est-ce à force d’avoir été soulevés pour permettre le passage des fugitifs ?

Le petit séminaire est situé très exactement à la frontière franco-genevoise, les murs du jardin servent de frontière, l’occupant a érigé une rangée de barbelés au sommet pour empêcher le passage vers la Suisse. Louis se fait prendre en photo devant l’endroit même où il fait passer les Juifs pourchassés et les résistants… Provocation ? Pied de nez à l’occupant ? Message à ses amis suisses ?

A cette date Louis ne travaille pas encore pour les réseaux Gilbert du colonel Groussard, ce sera plus tard, en novembre, lorsque les Allemands envahiront la zone libre. Travaille-t-il déjà avec les services de renseignement suisses ? C’est probable, ce qui est certain c’est qu’il fait partie du réseau de renseignement du plus important mouvement de la zone libre et qu’il fait passer les Juifs qui demandent son aide. Louis se trouve en état de désobéissance absolue vis à vis de sa hiérarchie. Cela fait plusieurs mois qu’il a organisé les passages par le Juvénat et depuis la rafle du Vel d’Hiv son supérieur n’émet plus d’objections. Plus même, tout l’établissement collabore au sauvetage des proscrits.

Louis ne regarde pas l’objectif, il plisse un peu les yeux, l’ombre de ses bras indique un soleil de midi, éblouissant.

La lumière rend sa chemise presque lumineuse, il fait chaud, il est investi d’une mission, il l’accomplit en toute conscience au milieu d’autres compagnons de lutte. Tout est clair, à ce moment-là de sa vie.

- Copyright MSFS

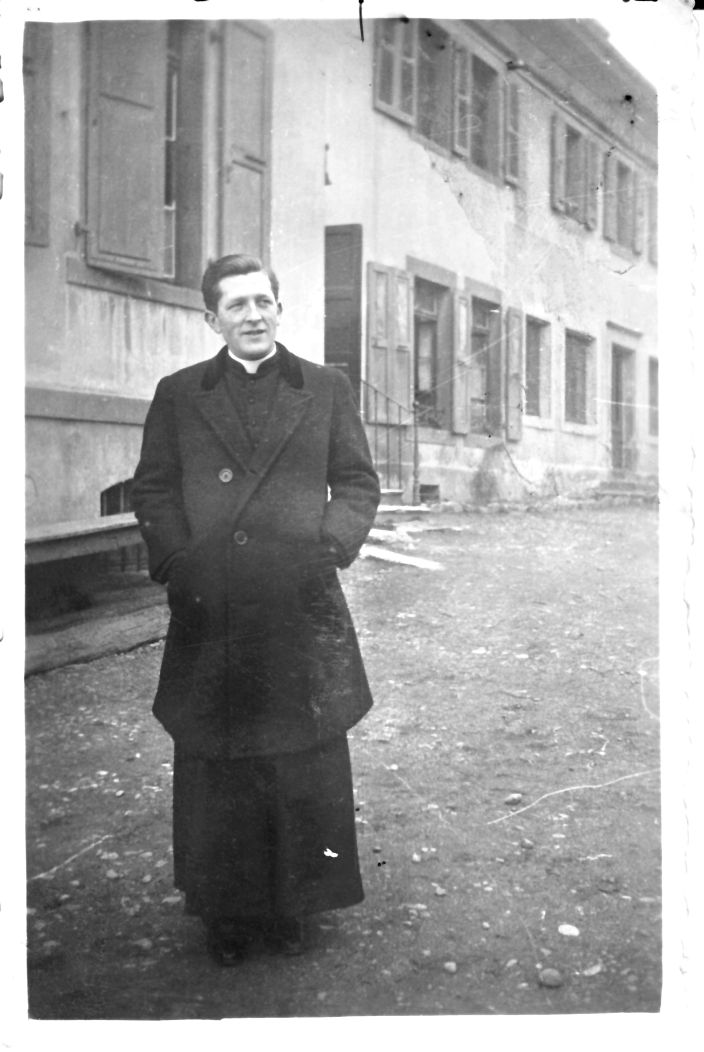

Seize mois plus tard, le photographe prend la dernière photo de Louis vivant : amaigri, dans le froid et la cour déserte de l’école, il est l’expression même de la solitude et de la tristesse.

Il fait froid et gris. La photo est en noir et blanc, mais le froid est presque palpable, et le gris du ciel, et la solitude de Louis.

Il n’occupe pas le centre de la photo : mains dans les poches de son manteau trois quart en laine noire, il regarde en direction du portail où se tient le photographe.

Soutane noire, manteau noir et col blanc, la tenue des prêtres en France.

Il a trente-trois ans, c’est l’hiver, il fait si froid, d’énormes cernes font des vagues qui rejoignent presque ses pommettes.

Il a trente-trois ans mais il semble beaucoup plus vieux et il n’arrive pas à sourire à celui qui lui fait face.

Il semble très calme, épaules droites, mains dans les poches, prestance de celui que les commères appellent « le prêtre élégant ».

Il sait que la Gestapo va venir l’arrêter.

Il ne fuira pas vers la Suisse toute proche, là, à trente mètres à peine, il ne franchira pas le mur qu’il a fait enjamber à tant de fugitifs, il restera jusqu’au bout.

La photo est petite, gondolée, mais il est là, et sa présence s’impose, ce regard triste, cette attitude ferme, mains dans les poches, il fait si froid. Comme il est maigre ! Comme il est loin le jeune homme rieur qui faisait la nique à l’occupant, en écrivant Bonjour à travers les barbelés… 9.Sept.1942 !

La Gestapo. L’angoisse. La peur. L’absence de sommeil. Ils vont venir, ils devraient être déjà là.

La tentation de la fuite : la Suisse se trouve de l’autre côté du mur du jardin, il a fait passer tant de monde, soulevé tant d’enfants, que fait-il encore là ? N’a-t-il pas assez donné ? Les mises en garde viennent de tout côté : Attention, Louis, vous êtes imprudent, trop d’agitation, trop de monde autour de vous, il faut cesser les passages, limiter les courriers de la Résistance…

Tout le monde comprendrait, beaucoup seraient soulagés.

Le Père directeur et ses confrères béniraient le Seigneur, enfin la brebis égarée est rentrée dans le giron de la communauté : Louis Favre n’exerce plus ses activités de terroriste dans l’établissement !

Le colonel Groussard respirerait mieux : ce jeune exalté attire l’attention de la Gestapo, avec tous ces Juifs qui se rendent au Juvénat, toute la région d’Annemasse est au courant. De la discrétion, de la discrétion. Nous sommes en guerre, la charité passera après. Favre sera utile à Genève, il connaît tant de monde !

Louis ne peut pas.

C’est trop tard.

Autour de lui, depuis quelques jours les arrestations se multiplient. Une sorte de paralysie, de fatalisme, la frontière contre le jardin, fuir, fuir, il ne peut pas.

Il fait si froid.

Les enfants sont partis pour les vacances de Noël, ils vont bientôt revenir.

— Allons, Favre, une photo, je vous prie, la dernière de la pellicule de la fête de Noël…

Louis regarde Jean-Baptiste; il ne le voit pas.

Louis est arrêté, les religieux sont chassés de leur établissement, les enfants dispersés dans d’autres établissements scolaires.

Jean-Baptiste a oublié la pellicule, lorsque le photographe vient enfin le voir pour lui remettre l’enveloppe cartonnée.

Louis a été fusillé. Jean-Baptiste n’ose pas montrer les photos de la fête de Noël, encore moins celle de Louis. Il a un regard si triste ! Jean-Baptiste se revoit, son insistance, Allons, Favre, vous savez bien que vous aimez être pris en photo, ne vous faites pas prier !

La photo le brûle, il se confesse au Père directeur. Elle finit dans les archives de la Congrégation, dans un album où personne ne viendra la chercher. Pendant presque soixante-dix ans, jusqu’à ce que le Père Provincial la retrouve, elle reste enfouie dans les papiers des Missionnaires.

Elle resurgit, fripée, d’un passé en noir et blanc dont la douleur n’arrive pas à s’effacer.