J’aime déambuler dans les bibliothèques aux heures nues, silencieuses, loin des bourdonnement des ados en train de faire un exposé pour le prof d’histoire, loin des cris excités des enfants ou des pleurs des tout-petits et loin des conversations bruyantes (elles entendent mal et ne le savent pas) des retraitées pétries de solitude.

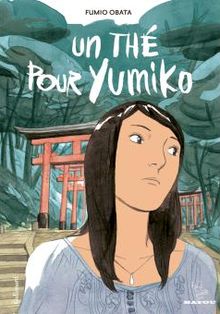

Ce jour-là je me suis retrouvée devant les bacs boursouflés des bandes dessinées. Déjà découragée, j’ai pris la première qui m’est tombée sous la main. Cela ressemblait à un manga, dessin de visage maladroit, esquisse de temple à l’arrière-plan sur fond de montagne. Pour couronner le tout, une vignette rouge en haut à droite de la première de couverture indiquait : « La BD RTL du mois ». J’ai failli reposer, mais j’ai tout de même lu les premières pages.

Ce jour-là je me suis retrouvée devant les bacs boursouflés des bandes dessinées. Déjà découragée, j’ai pris la première qui m’est tombée sous la main. Cela ressemblait à un manga, dessin de visage maladroit, esquisse de temple à l’arrière-plan sur fond de montagne. Pour couronner le tout, une vignette rouge en haut à droite de la première de couverture indiquait : « La BD RTL du mois ». J’ai failli reposer, mais j’ai tout de même lu les premières pages.

Et j’ai été bouleversée.

Aquarelles de foule en marche, impression de vitesse et de multitude, immeubles qui provoquent une impression de déjà vu.

Londres 2010. Depuis combien de temps je vis ici ? Au milieu de ce bruit, de ce chaos, de cette agitation, de cette énergie… De toutes ces possibilités.

La jeune femme déambulant au milieu de la foule, c’était ma fille, partie il y a longtemps pour un an à Londres et à qui nous n’osons pas demander si elle reviendra un jour. Si l’auteur avait choisi un jeune homme, cela aurait été son frère quand nous nous demandions s’il ne s’établirait pas définitivement à Moscou.

J’ai emprunté Un thé pour Yumiko.

Cette BD qui assume parfaitement son côté manga, aux aquarelles oniriques et pleines de sensibilité, a remué tous les nuages que j’essaie de compresser, la détresse que je tente de tenir en cage.

La jeune femme est japonaise, mais elle pourrait venir de n’importe où dans cette ville où les gens se sentent chez eux, où personne ne se retourne sur quiconque, quelle que soit sa couleur, sa tenue vestimentaire ou son appartenance religieuse.

Mon excitation d’être entourée par ces vies multiples, des vies aux racines et aux cultures différentes des miennes.

Et les années passent.

J’ai fini par m’y créer un petit espace à moi. Ça n’a pas été facile. Ça m’a demandé beaucoup de travail, de détermination et de chance… Et ça m’en demande encore. […] Mais chez moi, c’est ici, à Londres.

Surgit un événement familial dramatique : le père de Yumiko vient de mourir dans un accident de montagne. La jeune femme rentre au Japon, se trouve confrontée, dans ce moment d’intense fragilité qu’est le deuil, à ses souvenirs, à la chaleur humide, aux coutumes japonaises et aux relations familiales.

Le père de Yumiko avait essayé de faire revenir sa fille en lui trouvant un mari, elle n’avait retenu que la tentative maladroite de l’insérer dans un schéma traditionnel sans comprendre à quel point elle lui manquait. Fragilité, décalage horaire, Yumiko s’était alors trouvée malgré elle dans une répétition de théâtre nô.

Les souvenirs se mélangent à la réalité : dans l’avion elle est placée à côté d’une dame âgée anglaise venant rendre visite à son fils qui s’est établi au Japon. Détresses croisées des parents, mondialisation des sentiments.

Les rites funéraires sont admirablement décrits car le décalage entre la jeune femme qui observe les rites de l’extérieur et son entourage lui donne une acuité un peu cruelle. Le salon funéraire avec ses options : « On dirait un catalogue de supermarché », le moine décati arrivant en Vespa et psalmodiant des formules incompréhensibles : « Quelqu’un a-t-il la moindre idée de ce que chante ce moine ? Qu’est-ce qu’il raconte ? À quelle secte il appartient ? »

Je suis dans un théâtre… en train de jouer une pièce, de faire semblant d’être quelqu’un d’autre…

Yumiko va rendre visite à sa mère (ses parents sont divorcés parce que son père n’a pas accepté que sa femme travaille), moment d’approfondissement du sens du théâtre nô, de déstabilisation aussi, car sa mère semble la laisser libre de ses choix mais l’encourage à rentrer à Londres.

Je suppose que je vis ton rêve, maman… Un rêve qui nécessitait un rôle… Mais je n’en ai peut-être plus besoin.

Je ne vais pas raconter jusqu’au bout cette description intime et délicate du déchirement de ceux qui partent, écartelés entre désir de liberté et racines.

Mon mari a lu Un thé pour Yumiko d’une traite, bouleversé lui aussi par l’inévitable identification.

Notre fils qui vit maintenant en Amérique du Sud, Guyane française mais tant d’heures d’avion, avait les larmes aux yeux sur Skype lorsque je lui ai décrit le dilemme de Yumiko partagée entre liberté et une forme de culpabilité : « C’est exactement ça, maman. »

La mondialisation du travail et des aspirations provoque bien des enthousiasmes, demande du courage pour ceux qui partent et de l’abnégation pour ceux qui restent. Entre un monde immobile et l’éclatement identitaire, il semble qu’il n’y ait pas d’intermédiaire possible.

Un thé pour Yumiko décrit avec sensibilité, pudeur et poésie les problèmes identitaires de ceux qui partent, les regrets de ceux qui restent, la difficulté de maintenir des relations familiales étroites, de participer aux grands événements familiaux.

Richesse et perte, liberté et éloignement, la mondialisation est pleine d’ambiguïtés et de contradictions.

L’auteur est un homme, Fumio Obata, alors que j’étais persuadée que seule une femme avait pu écrire cette bande dessinée. Quelle sensibilité, quelle justesse dans l’expression du désarroi et des sentiments de la jeune femme ! Le dessin à l’aquarelle est en adéquation parfaite avec la nostalgie de l’héroïne : couleurs sépias, pastels éteints, rien qui claque ou qui séduise. Nous somme dans la nostalgie, l’introspection. Rien qui vienne interrompre le dialogue de Yumiko avec elle–même, ses interrogations et le rêve éveillé dans lequel elle cherche sa place.

Un thé pour Yumiko, une bande dessinée japonaise écrite en anglais par un jeune homme installé en Angleterre, un petit ouvrage qui décrit mieux que de grands discours le thème universel de l’éloignement.

Fumio Obata

traduit de l’anglais par Isabelle Troin

Gallimard, 2014, 155 p., 22 €

ISBN : 978-2-07-065770-4

Je comprends tout ce que ça a remué… Moi aussi je suis partie, et même pas parce qu’on m’offrait un poste magnifique ailleurs, c’est juste que je voulais partir. Vivre dans d’autres langues. Mais aussi… je m’éloignais de mes parents. De ma mère surtout puisque mon père vivait déjà en Afrique. Ma mère, à laquelle ne me reliaient plus que des lettres – nombreuses.

Et mon frère, jaloux, qui me reprochait sans cesse d’être loin et de ne pas devoir m’en occuper. Un reproche horrible car justement, j’aurais aimé faire bien des choses pour elle, que lui faisait rageusement en estimant que je m’en tirais à bon compte. Or à présent il a un fils qui vit en Malaisie… Je me demande s’il pense que c’est pour ne pas s’occuper de lui? 😉

On se sent loin de tout ce qui tient la famille ensemble. Et on se tisse d’autres vies, il le faut. Et après tout… les remords ne servent à rien. Il y aurait peut-être des regrets à la place 😀

Les remords plutôt que les regrets… Une amie avait employé les mêmes mots lorsqu’elle a quitté son mari.

Dans le cas des parents, c’est complexe parce qu’ils nous ont transmis la vie et que la vieillesse est un état de grande fragilité sinon de décrépitude.

Je comprends parfaitement la réaction de ton frère. S’occuper de ses parents au jour le jour est difficile, leurs limitations serrent le coeur, renvoient à nos propres limites, à notre finitude. C’est très lourd à porter. Écrire de belles lettres semble bien léger à celui qui s’occupe du quotidien.

Personnellement j’ai compris ce que cela signifiait lorsque ma soeur a commencé à s’épuiser et qu’il a fallu se partager les week-ends avec mes frères, ma soeur continuant à gérer le quotidien. Les trajets étaient longs, le week-end épuisant.

Vraiment, je comprends ton frère, car ce qu’il a fait était difficile et il trouvait que tu avais le beau rôle.