À une heure de l’après-midi, avec la chaleur qui écrasait la ville, les hurlements du chien étaient insupportables. Il était là depuis deux jours, sur la place Michelet et, depuis deux jours, il aboyait. C’était un gros chien marron à poils courts, sans collier, avec une oreille déchirée. Il jappait méthodiquement, une fois toutes les trois secondes à peu près, avec une voix grave qui rendait fou.

À une heure de l’après-midi, avec la chaleur qui écrasait la ville, les hurlements du chien étaient insupportables. Il était là depuis deux jours, sur la place Michelet et, depuis deux jours, il aboyait. C’était un gros chien marron à poils courts, sans collier, avec une oreille déchirée. Il jappait méthodiquement, une fois toutes les trois secondes à peu près, avec une voix grave qui rendait fou.

Dujeux lui avait lancé des pierres depuis le seuil de l’ancienne caserne, celle qui avait été transformée en prison pendant la guerre pour les déserteurs et les espions. Mais cela ne servait à rien.

Quelle superbe entrée en matière !

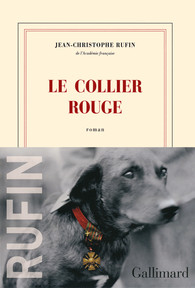

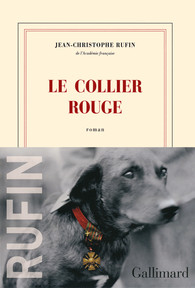

Durant l’été 1919 un juge militaire venu de Paris doit rendre son jugement dans une petite ville du Berry écrasée de chaleur. C’est la dernière affaire du grand bourgeois Lantier du Grez, ensuite il reviendra à la vie civile. Celui qu’il doit juger s’appelle Morlac, c’est un paysan du coin qui a reçu la légion d’honneur.

Il a vraiment fallu que ce soit un acte d’une bravoure exceptionnelle pour qu’on vous décerne la Légion d’honneur. La Légion d’honneur ! A un simple caporal ! Je ne sais pas ce qu’il en était dans l’armée d’Orient mais, en France, je crois avoir entendu rapporter deux ou trois cas de ce genre seulement.

Devant la prison, sans discontinuer, un chien hurle pendant que son maître croupit dans sa cellule.

Tout le livre est là. Dans ce face à face entre deux hommes que tout oppose : la fonction, la classe sociale, la culture. Une femme sert de lien entre eux, c’est Valentine, paysanne par nécessité et femme de gauche très engagée chez qui trône une bibliothèque. C’est elle qui a éveillé Morlac à la lecture des grands libertaires du XIXe siècle avant de devenir son amante et de lui donner un enfant. Guillaume, le chien qui hurle à l’extérieur de la prison, lui appartenait et il n’a pas quitté Morlac durant tout le conflit.

Du crime commis par le prisonnier et qui donne le titre au livre, nous ne saurons rien avant la conclusion. Lors du défilé du 14 juillet 1919, Morlac a pris sa décoration d’honneur et en a décoré son chien. D’où le collier rouge, rouge de la décoration, rouge de la pensée, rouge du sang versé.

Insulte à la nation et sacrilège. Pour le paysan le chien méritait mieux les honneurs que lui, cette prestigieuse médaille n’était qu’un douloureux quiproquo. Un peu comme la guerre, évoquée, esquivée, restituée à travers la douleur des hommes et les tentatives de fraternisation sur le front.

Pourquoi n’ai-je pas été touchée par ce livre alors que tant d’éléments méritent le détour ?

L’écriture est belle, élégante et fluide. En cette année de commémoration Jean-Christophe Rufin nous donne une perspective intéressante du conflit avec par exemple la fonction des chiens durant le premier conflit mondial et l’armée d’Orient passée à la trappe des analyses. L’auteur domine son sujet comme personne, j’allais dire en routier de la narration, mais la structure choisie, la raison repoussée jusqu’à la fin du roman de l’emprisonnement du soldat tient difficilement la route; les dialogues incessants lassent un peu. Manque d’intensité pour ce long face à face entre des personnages désincarnés, la guerre en creux avec ses valeurs à la fois trop peu cernées et trop peu chahutées, la difficulté d’appréhender l’absurdité de ces années terribles et de son bilan dans la tête des hommes, tout cela m’a gênée. Trop de métier et d’à-propos, un paysan obtus qui n’emporte pas l’adhésion, un juge un peu trop propret, trop vide.

Le moment d’émotion je l’ai éprouvé en lisant l’hommage de l’auteur au photographe qui l’accompagnait lors d’une mission et qui lui avait raconté l’histoire de son grand-père et de sa transgression. J’ai pensé : enfin de la sincérité, loin de la littérature et des belles phrases.