Je regarde la main de la calligraphe tracer les traits sur le papier épais, un beau papier 100% cellulose, sans acide pour la conservation. Pour rien au monde elle n’emploierait du parchemin d’animal : cette seule idée la fait frémir. Chèvre, agneau ou veau, elle ne fera souffrir aucun être vivant pour créer de la beauté.

L’encre vient mourir au bord du trait. La calligraphe reprend, sans trembler, la ligne cassée, et petit à petit le motif apparaît, il sort du brouillard pour se révéler dans son évidence.

La plume métallique, si fine, si souple, repose maintenant dans le plumier, et avec elle une autre plume revient à ma mémoire avec une précision cruelle, la plume Sergent-Major de mon enfance et ses pages d’écriture.

Mon frère remplit les encriers, petits récipients de porcelaine blanche insérés dans un trou à la droite des bureaux de bois. Il tient la burette avec concentration, la moindre brusquerie dans le remplissage et ce serait la catastrophe : des éclaboussures d’encre partout sur le plancher de bois de la salle de classe, plancher poreux nettoyé à l’eau de javel. Il le sait. Le remplissage des encriers est une mission de confiance, la maîtresse ne le confierait pas à n’importe qui.

Surtout pas à moi.

Je sens son regard sur moi, lorsque mon frère se penche devant mon bureau. Elle ne m’aime pas. Je la vois qui sourit d’aise, ses grosses bajoues plissées par le contentement anticipé : ce matin nous devons copier la poésie de Baudelaire L’albatros dans le cahier sobrement intitulé Poésies.

Elle sait que je vais faire des pâtés, je ne domine pas encore la plume Sergent-Major la si bien nommée. Cette plume si fine, si précise et si dure, n’autorise aucun remords et trahit toutes mes maladresses auprès de la maîtresse.

J’ai les mains qui transpirent et je baisse la tête. Mon frère fait durer le remplissage pour me donner un peu plus de temps ; il s’est déplacé légèrement pour me masquer la maîtresse sur son estrade de bois. Solidarité fraternelle… Mais cela ne peut pas durer, il vient un moment où il doit s’éloigner et remplir son office ailleurs.

La maîtresse a écrit le poème au tableau.

– Surtout appliquez-vous, je ne veux pas de pâtés, c’est entendu ? Le cahier de poésies est le plus beau, le cahier Clairefontaine.

Je sens des regards de compassion en ma direction. Je suis la plus jeune de la classe, la plus maladroite aussi ; la maîtresse ne me pardonne aucun de ces défauts.

Tous les cahiers de poésies sont ouverts, une belle page blanche nous attend, avec le fin trait rose de la marge et les lignes bleues sur ce papier si beau, et l’encre dans l’encrier de porcelaine, et la plume Sergent-Major sortie du plumier.

La plume de tous les écoliers avant l’apparition du stylo bille, la plume enfilée dans son porte-plume de bois m’attend.

Sur le tableau noir, juste devant moi, L’Albatros, avec les pleins et les déliés, le L épais, la première jambe du A légère, l’autre appuyée, je vais y arriver, je vais y arriver.

Je réussis à écrire le titre du poème sans tache.

Je sens son souffle dans mon dos : je ne l’avais pas entendue arriver.

– Eh bien, tu vois ! Quand tu veux, tu peux !

Mais ce n’est pas un encouragement, c’est de la déception.

J’essuie ma main trempée de sueur sur le buvard. Je sais qu’elle attend le pâté, la goutte d’encre qui va riper avec cette plume qui ne pardonne rien.

La sueur m’envahit le dos. La maîtresse s’éloigne.

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, Qui suivent, indolents compagnons de voyage, Le navire glissant sur les gouffres amers.

J’ai réussi à faire le Q. Le plus dur. Ma main tremble. Les lettres deviennent irrégulières. Cette fois il y a un g. Il faut appuyer un peu dans l’arrondi, juste au milieu et revenir avec la plume avec souplesse, ma main crispée gratte le papier. Je suis sûre qu’elle a entendu, là-haut, sur l’estrade qu’elle a regagnée. Elle lit le journal, elle sait que nous en avons pour un moment et de temps à autre ses petits yeux durs sautent de l’un à l’autre. Le silence est total.

Mon frère me regarde : s’il pouvait, il viendrait m’aider, mais elle a mis son bureau loin du mien.

L’index et le majeur de ma main droite sont pleins d’encre. Je les essuie sur le buvard.

A peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d’eux

Encore un g il l’a fait exprès, le poète. Un effort, pas trop d’encre, là, il tremble un peu dans le jambage, mais pas de pâté.

Je vais y arriver, je vais y arriver. Cette fois je vais m’amuser avec les autres pendant la récréation.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! L’un agace son bec avec un brûle-gueule, L’autre mime en boitant, l’infirme qui volait.

Cinq g et un f ! Je ne vais pas y arriver, ce n’est pas possible ! Les jointures de mes doigts sont toutes blanches, la boule d’encre tombe dans l’encrier avant de se répandre sur le bureau. J’ai envie de pleurer.

Il faut que j’y arrive.

Le beau papier blanc Clairefontaine gondole un peu en bas de la page, je n’ai pas bien mis le buvard rose.

J’ai évité et la tache et le trou dans la feuille ! Les g ne sont pas beaux, le f non plus, les autres lettres ne penchent plus vers la droite comme l’exige la calligraphie, mais je n’ai pas fait de tache. Elle ne me donnera pas de bon point, elle fera une remarque, mais elle ne me punira pas.

Le Poète est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Un seul g !

Cette fois je vais jouer au ballon prisonnier !

Je prends peu d’encre dans l’encrier, ce serait trop bête, je fais un beau P majuscule pour le poète, j’aime les poètes, les autres ne vont pas se moquer de moi, cette fois, bien mettre le buvard, là, ça y est presque…

La goutte d’encre s’est écrasée sur le h de huées, je ne me méfiais pas de la remontée de la boucle, les petits points noirs ont atteint gauche et veule.

La catastrophe.

Déjà la maîtresse s’approche de moi, les yeux brillants.

Alors, je reprends une énorme goutte d’encre qui s’écrase sur les ailes de géant.

– Je le savais !

Elle triomphe, me fait honte devant toute la classe et s’empare de ma plume Sergent-major.

La maîtresse adore dessiner, c’est sa faiblesse. A la place de la tache, elle esquisse un magnifique corbeau noir. Elle contemple son œuvre, satisfaite.

– Tu recopieras le poème sur une feuille à la maison, mais au crayon à papier.

Double punition : mes parents sauront que j’ai mal fait mon travail, je serai punie à la maison et je devrai recopier au crayon, comme les petits. Elle leur fait savoir qu’elle n’est pas contente de mon travail et pas contente que le maître des petits m’ait fait sauter une classe.

Elle va chercher la ficelle qu’elle avait déjà préparée sur son bureau, me fait mettre debout et m’attache le cahier dans le dos, puis elle frappe dans les mains :

– Récréation !

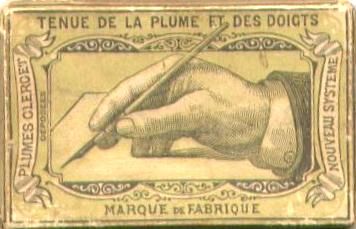

Pour donner quelques précisions à la position de la plume telle qu’on l’enseignait jusqu’au début des années 60, voici quelques précisions trouvées sur le très riche blog d’un collectionneur :

Conseils pédagogiques destinés à l’utilisation optimale de la plume en acier dont allaient être équipés les écoliers.

D’après le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson paru en 1887

Tenue de la Plume

1-Réunir tous les doigts

2-Ployer légèrement le pouce

3-Le majeur et l’index ne doivent pas toucher le pouce

4-Tourner légèrement la plume à droite pour ne pas écrire sur le tranchant

5-La main droite ne doit pas traîner sur le papier, l’extrémité seulement du petit doigt sert de point d’appui

6-Le manche de la plume passera sur la première phalange et ne franchira jamais la première articulation

7-Eviter de serrer la plume

Position du Corps

1-Le corps fait face à la table, le tenir droit

2-La poitrine ne touche pas la table

3-Les jambes d’aplomb

4-Les coudes sur le bord de la table à égale distance du corps

5-La tête droite

6-Mettre une distance de 30 centimètres entre les yeux et le cahier

Jusqu’où irez-vous dans la lecture de « La théorie de l’information » d’Aurélien Bellanger ?

Jusqu’où irez-vous dans la lecture de « La théorie de l’information » d’Aurélien Bellanger ? Alexandre Jollien, le philosophe magnifique qui ne se fabrique pas des constructions éthérées mais lutte pour construire une vie bonne et joyeuse, l’écrivain aux phrases superbes et à l’humour un peu cru.

Alexandre Jollien, le philosophe magnifique qui ne se fabrique pas des constructions éthérées mais lutte pour construire une vie bonne et joyeuse, l’écrivain aux phrases superbes et à l’humour un peu cru.