J’aime rêver devant les quatrièmes de couverture des romans inconnus, cet appel qui ressemble aux marchands de légumes sur les marchés, belle marchandise, vous ne serez pas déçu. Parfois les fruits vantés possèdent vraiment une saveur incomparable et cela vaut la peine de prendre le risque.

J’aime rêver devant les quatrièmes de couverture des romans inconnus, cet appel qui ressemble aux marchands de légumes sur les marchés, belle marchandise, vous ne serez pas déçu. Parfois les fruits vantés possèdent vraiment une saveur incomparable et cela vaut la peine de prendre le risque.

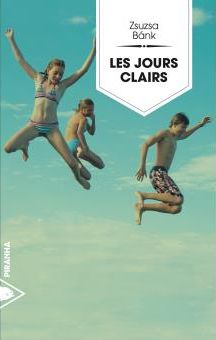

La quatrième de couverture de ce livre couleur bleu paon m’a attirée : « roman envoûtant » ? On utilise souvent ces adjectifs un peu trop enthousiastes pour être honnêtes. Non, c’est la biographie de l’auteur qui m’a attirée. Zsuzsa Bánk, Allemande d’origine hongroise et parcours de vie intéressant. J’ai retourné la couverture : trois enfants sautent dans l’eau, mais on dirait qu’ils sautent dans le vide, ciel couleur d’eau proche de certains tableaux italiens de la Renaissance, logo discret dans un triangle : Piranha en blanc, avec le fameux poisson carnivore en blanc lui aussi. J’ai pris le livre. Les maisons d’éditions qui ont le culot de se lancer (Piranha a commencé à publier en 2014) veulent vraiment faire découvrir des auteurs.

J’ai dévoré Les jours clairs. Stupéfaite, irritée parfois par certaines longueurs, mais fascinée par cette puissance, cette poésie, cette façon de creuser la phrase jusqu’à ce que le lecteur éprouve exactement ce que l’auteur voulait qu’il ressente.

Voici je pense l’extrait à l’origine de la couverture du livre :

Nous n’attendrions plus, nous prendrions notre souffle et plongerions dans la vie comme dans l’eau profonde, et nous nagerions vers le monde extérieur aussi loin que nous pourrions.

Les jours clairs est un roman d’apprentissage. Encore un ? Oui, encore un. Mais si particulier, constitué de tant de pirouettes d’acrobates le long d’un pont aux coquelicots !

La narratrice vit à Kirchblüt, petite ville typique de l’Allemagne du Sud. Elle est l’amie totale d’Aja, la fille d’Évi l’immigrée hongroise. Évi vit en marge de la ville dans une maison minuscule, une sorte de cabane construite avec des rebuts et dont Zigi le père d’Aja, artiste de cirque, colmate les brèches chaque fois qu’il vient rendre visite à sa famille pour que la maison puisse affronter l’hiver. Karl vient se greffer sur ce duo l’année où son frère Ben disparaît. Les trois enfants sont désormais inséparables et passent leurs journées ensemble dans la maison de conte de fées d’Évi et ses environs magiques, champs, forêt et lac. Les jours clairs du titre, les jours clairs de l’enfance, alors que les mères des enfants, en arrière-plan, vivent leurs propres drames. La mère de Seri la narratrice est hantée par le décès brutal de son mari alors que Seri était encore un bébé. Celle de Karl par la disparition de son fils cadet qui est monté dans une voiture inconnue et n’est jamais revenu :

C’était ça le pire, ici, parce qu’elle continuait à voir Ben, parce qu’il apparaissait, dix, vingt fois à la file, pour franchir en courant derrière Karl le portail de l’école, son jardin aux roseaux, les rues de Kirchblüt, la grande place sous les platanes, l’été sous les feuilles vertes, l’hiver sous leurs branches nues, étayées, qui se tendaient comme si elles voulaient l’attraper lorsqu’il passait devant elle sans la voir, lorsqu’il courait vers elle depuis tous les côtés, depuis tous les recoins, quand elle se tournait vers lui dans toutes les directions et qu’il lui échappait dès qu’elle voulait le toucher.

Les mères des trois enfants, si différentes par leur milieu social et leur origine, vont se lier d’amitié, décalque de l’amitié de leurs enfants, et s’aider mutuellement à affronter les douleurs qui les hantent. L’élément central de ce roman, c’est Évi, l’artiste de cirque immigrée hongroise.

Évi connaît une existence difficile dont elle extrait avec une force lumineuse toute la poésie possible afin que sa fille Aja vive environnée de beauté sans s’apercevoir de la misère. Évi pleine d’amour pour les autres est le phare de ce roman, celui qui projette sa lumière pour que les âmes désemparées reviennent à la rive de la vie. Elle aide les parents de Karl à surmonter leur tragédie et leur fils à transcender sa culpabilité en art. De son côté Maria la mère de Seri aide Évi à vendre ses gâteaux, veille sur sa fille Aja et apprend aussi à lire à Évi. Magnifique apprentissage, plein d’entêtement et de poésie, de délicatesse imagée :

Ma mère ne tarda pas à dicter à Évi des passages de mes livres, pas trop vite, avec beaucoup de pauses, parce qu’il fallait du temps à Évi avant qu’elle n’ait déposé les mots dans son cahier, de cette écriture qu’elle ne changea plus, qui resta identique même des années plus tard, peut-être parce que Évi ne pouvait plus se libérer de l’effort qu’elle déployait pour écrire chaque lettre et qu’il était visible sur chaque morceau de papier, sur chaque page de ses papiers où les lettres se pressaient comme si elles n’avait jamais eu suffisamment de place, comme s’il fallait qu’elles se repoussent les unes les autres.

Dans ce livre qui fait la part belle aux mères, les hommes sont curieusement absents : soit morts, soit présents par intermittence, soit mis à l’écart par la séparation et le drame. Pères rêvés, souvent menteurs ou muets, esquisses floues face aux portraits rayonnants de leurs femmes.

Les enfants grandissent, cruautés adolescentes, conflits amicaux et amoureux, éloignement.

Pages magnifiques sur l’éloignement des enfants et les sentiments de leurs mères, entre arrachement, perte et rancune.

J’allai seule sur l’étroit sentier de gravier et ils attendirent, pendant que je rompais mon serment et pleurais pour la première fois sur la tombe de mon père. Je pleurais parce que ma mère et moi étions restées seules, je pleurais sur le nom de mon père inscrit sur cette pierre, je pleurais parce que je n’avais pas de souvenirs personnels de lui quand je regardais les photos encadrées sur les étagères de nos bibliothèques. (…) Je pleurais parce que nous commencions à avoir nos vérités à nous, à ne plus nous fier aux histoires de nos mères, à inventer notre monde selon nos propres mesures, et parce que les années colorées et bruyantes de notre enfance étaient derrière nous.

Les trois inséparables partent à Rome poursuivre leurs études. Rivalités, non-dits, fissures dans la ville éternelle si admirablement décrite. Des secrets de famille douloureux sortent alors du chapeau du magicien, la fête est finie. La fin du roman baigne dans la nostalgie du paradis perdu.

Ce livre de 539 pages m’a parfois irritée : les errances de Zigi et d’Évi pour trouver un endroit où enraciner Aja m’ont semblé longues, errances de migrants auxquelles je ne pouvais m’identifier. La fin également m’a paru faible, ces trois désormais adultes qui conservent certains rites enfantins et continuent à vivre une amitié indéfectible malgré la vie quotidienne figés dans une enfance stéréotypée. Mais le reste ! Toutes ces pages d’une écriture magique, ces pages que j’aurais voulu écrire tellement elles décrivent exactement les sentiments et sensations que j’ai éprouvées dans ma propre vie, que tant de lecteurs ont éprouvées, vraiment je ne peux pas les oublier. Toutes mes félicitations au traducteur, Olivier Mannoni, qui a dû accorder sa propre sensibilité avec celle de Zsusa Bánk, un exercice de funambule dans ce livre d’équilibriste.

Je vous recommande avec force ce livre émouvant et poétique, puissant et incroyablement humain publié par une maison d’édition naissante à qui on ne peut que souhaiter longue vie.