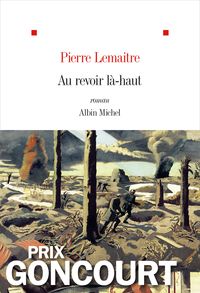

Si ce n’est déjà fait, le roman de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut ayant connu un succès phénoménal, je ne saurai trop vous encourager à le lire avant la suite qui connaît en ce moment un énorme battage médiatique. Vous vous trouverez plongé dans l’atmosphère parfaitement bien rendue de l’immédiat après-guerre. La grande, celle de 14-18.

Lorsque le roman débute, la guerre n’est pas tout à fait terminée. Lors de la dernière attaque française contre l’ennemi, attaque suscitée par la fureur des Poilus devant les Boches qui ont exécuté deux éclaireurs, le soldat Albert Maillard se rend compte que les soldats ont été abattus dans le dos. Il comprend aussitôt que c’est l’officier commandant, le lieutenant d’Aulnay-Pradelle – abrégé en Pradelle par les soldats – qui est responsable de ces meurtres. Ce dernier pousse Albert dans un cratère de bombe où le malheureux est vite enseveli sous les giclées de boue provoquées par une autre bombe. Surgit alors un autre soldat, Édouard Péricourt, qui sauve Albert mais voit la moitié de son visage emportée par un éclat d’obus.

En cinquante pages, les trois personnages principaux sont campés : le petit comptable Albert, l’artiste grand bourgeois Édouard et l’arriviste noble sans scrupules Pradelle. On entre dans le vif du sujet, fort bien documenté. La gabegie de l’immédiat après-guerre, les gueules cassées et leur impossible retour à la vie civile où on les a remplacées, tout est là, y compris la douleur des familles.

Voilà des mois et des mois que les familles réclamaient les dépouilles des soldats enterrés au front. Rendez-nous nos enfants. Mais rien à faire. c’est qu’il y en avait partout. Tout le nord et tout l’est du pays étaient constellés de tombes de fortune creusées rapidement parce que les morts ne pouvaient pas attendre, pourrissaient vite, sans compter les rats. Dès l’armistice, les familles s’étaient mises à hurler, mais l’État s’était arc-bouté sur son refus. En même temps, quand il y pensait, Albert trouvait que c’était logique. Si le gouvernement autorisait les exhumations privées des soldats, on verrait, en quelques jours, des centaines de milliers de familles armées de pelles et de pioches retourner la moitié du pays, vous imaginez le chantier, et transporter comme ça des milliers de corps en putréfaction, faire transiter des jours entiers les cercueils dans des gares, les charger dans des trains qui mettaient déjà une semaine pour relier Paris à Orléans, ce n’était pas possible. […] De son côté, le gouvernement n’arrivait même pas à démobiliser les soldats, on ne voyait pas comment il s’y serait pris pour organiser l’exhumation et le transport de deux cent, trois cent ou même quatre cent mille cadavres, on en perdait le nombre… C’était un casse-tête complet. (p. 131-132)

L’extrait ci-dessus relate parfaitement l’incroyable chaos de la France après la première guerre mondiale, état qui autorise toutes les escroqueries. Les profiteurs de la guerre laissent la place aux profiteurs de l’après-guerre, et il y a des fortunes à faire sur le désarroi et la douleur des familles. Je ne vous dirai pas quelles sont les fraudes et tricheries dont les historiens attestent la véracité ni celles qui auraient pu exister, tant le romancier les rend crédibles.

Alors, un grand roman ? Un chef d’œuvre ? Tout doux, ne nous précipitons pas, un très bon roman ce n’est déjà pas rien.

Malgré sa richesse évidente, nombre d’éléments me titillent. Le roman doit son titre à la lettre écrite par un poilu fusillé en décembre 1914 et réhabilité en janvier 1921. L’auteur reconnaît avec une grande honnêteté ses emprunts chez nombre d’historiens et de romanciers.

C’est peut-être là que le bât blesse. À force d’emprunts, de clins d’œil en tout genre, je me suis un peu perdue et peut-être l’auteur aussi, la virtuosité n’allant pas de pair avec la sincérité. Les descriptions des personnages sont jubilatoires, mais nous sommes si souvent dans l’excès ! L’officier est une crapule d’un noir profond, avec une référence explicite à Javert, l’ignoble policer des Misérables.

L’arrivée du capitaine avait calmé tout le monde, instantanément. Les soldats s’étaient tus, comme s’ils avaient été surpris par une éclipse. Il se dégageait un truc, ce Pradelle, qui vous glaçait, quelque chose de Javert. Il devait y avoir des gardiens avec cette tête-là, dans les Enfers. (p. 121)

L’auteur multiplie les parodies et les imitations, quitte à rendre son texte à la limite du crédible, comme le personnage de Merlin, surnommé Cripure dans le roman de Louis Guilloux Le Sang noir. Tous ces petits emprunts et rappels littéraires, c’est comme trop d’épices dans un plat : on perd le goût d’origine.

J’ai trouvé les personnages, trop typés, trop caricaturaux, y compris les personnages féminins. Dur de croire à cette petite fille qui devient l’amie d’Édouard, dur de croire à Madeleine, l’épouse de Pradelle et sœur d’Édouard en mante religieuse qui désire seulement la semence du bel ex-officier. J’ai eu de la difficulté, je l’avoue, et n’ai continué que grâce à l’aspect documentaire du roman et à l’atmosphère admirablement rendue de l’immédiat après-guerre. Je ne me suis intéressée vraiment aux personnages que dans la dernière partie, quand on se demande si les sympathiques aiglefins vont s’en tirer et si la crapule va être punie. D’un seul coup l’art du suspense confine à la virtuosité et j’ai enfin adhéré à ce pavé plein de qualités et d’excès.