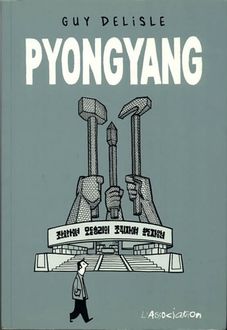

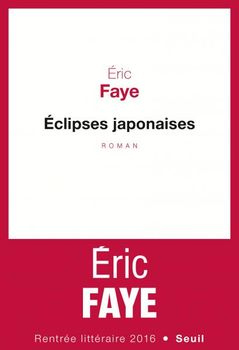

Éclipes japonaises appréhendait par le roman une certaine réalité de la Corée du Nord ; cela m’a donné envie de fouiller dans ma bibliothèque et de relire Pyongyang, la bande dessinée de Guy Delisle parue à l’Association en 2003. Le beau roman d’Eric Faye laissait notre imagination suppléer aux brèves notations de la vie quotidienne en Corée, notations plus évocatrices que bien des discours. La bande dessinée opère le chemin inverse : la présence forte des images interdit toute imagination, impose une réalité obsédante, monuments gigantesques à la gloire du grand leader, hôtels non terminés et quasi déserts, et en même temps, ces images ressemblent à un rêve.

Éclipes japonaises appréhendait par le roman une certaine réalité de la Corée du Nord ; cela m’a donné envie de fouiller dans ma bibliothèque et de relire Pyongyang, la bande dessinée de Guy Delisle parue à l’Association en 2003. Le beau roman d’Eric Faye laissait notre imagination suppléer aux brèves notations de la vie quotidienne en Corée, notations plus évocatrices que bien des discours. La bande dessinée opère le chemin inverse : la présence forte des images interdit toute imagination, impose une réalité obsédante, monuments gigantesques à la gloire du grand leader, hôtels non terminés et quasi déserts, et en même temps, ces images ressemblent à un rêve.

La bande dessinée en noir et blanc du Canadien Guy Delisle aborde le sujet par le biais autobiographique : l’auteur s’est rendu à Pyongyang en 2003 pour sous-traiter une série d’animation. En effet on ne sait pas que la Corée du Nord fabrique une grande partie des images des dessins animés occidentaux, y compris des séries françaises dont le fameux Corto Maltese.

L’animation en France a pratiquement disparu : en une dizaine d’années, à quelques rares exceptions près, la production s’est entièrement délocalisée en Europe de l’Est et en Asie. Et aujourd’hui, c’est au tour des Chinois de s’inquiéter en voyant tout le boulot partir en Corée du Nord. (p. 82).

Des « petites mains » coréennes fabriquent toutes les images intermédiaires destinées à simuler le mouvement dans les studios de dessins animés SEK à Pyongyang. Apport de devises…

Le Québécois reste deux mois en Corée du Nord et il nous présente un compte-rendu minutieux et humoristique de son séjour dans le pays le plus fermé du monde. Arrive-t-il vraiment avec le roman 1984 de George Orwell dans ses bagages, ou est-ce une reconstruction destinée à illustrer le parallèle entre la société totalitaire décrite dans le roman et la réalité qui se vit en Corée du Nord ? Personnellement je pencherais pour la deuxième solution tant les extraits du romans collent à la réalité qu’il décrit. On rit beaucoup des incompréhensions entre son guide et son chauffeur et lui-même. On rit moins des passages obligés : le bouquet de fleurs à déposer devant la statue de Kim Il-Sung, les visites des deux stations de métro et des musées.

La Corée du Nord est le pays le plus fermé du monde. Les étrangers y entrent au compte-goutte. Il n’y a pas d’Internet, pas de café… En gros, pas de divertissements. On peut difficilement sortir de l’hôtel, et rencontrer des Coréens s’avère pratiquement impossible. Heureusement que du côté solitude, j’ai de l’entraînement parce que c’est pas ici que je vais rigoler. Enfin, c’est comme cela que j’envisageais mon séjour, mais finalement ce fut tout le contraire. Comme quoi il faut s’attendre à tout quand on voyage.

Guy Delisle a sans doute beaucoup ri, pourtant cela ne semble pas évident lorsqu’on lit sa bande dessinée. Il s’arrange de tout. De la lumière dans le seul étage de l’hôtel réservé aux étrangers, de la surveillance incessante, de l’impossibilité absolue de rencontrer des habitants. De la solitude des rares Occidentaux dans les salles de restaurants vides. Étrangeté. Il remarque qu’il n’y a pas d’handicapés, à Pyongyang : les Nord-Coréens naissent sans déficiences, lui explique son guide.

L’omniprésence de la musique et des slogans de propagande, le culte de la personnalité du grand leader, les difficultés pour circuler, le caractère fuyant des interprètes qui ne répondent jamais aux questions, la nourriture… Les Occidentaux se replient entre eux pour faire la fête ou communiquer ; ingénieurs ou membres d’ONG, tous sont irréductiblement étrangers au monde qui les entoure, enfermés dans leur quartier protégé par l’armée.

Bien sûr cette BD possède des faiblesses : quand on vient travailler deux mois dans un pays on n’a pas le temps de le voir vraiment, surtout quand on est sans cesse surveillé. Les seuls Coréens vraiment décrits sont l’interprète et le chef du studio d’animation, la population n’est même pas esquissée, les rares silhouettes étant celles de Chinois en train de faire leur gymnastique. Impossible d’échapper à l’ethnocentrisme… Il manque une appréhension culturelle du pays ; par exemple les nouilles froides, spécialité gastronomique de Pyongyang, sont décrites comme si on avait oublié de les chauffer en cuisine. Le sourire permanent, signe de courtoisie en Asie, est considéré comme un masque.

Cette BD pourtant est fascinante. Elle porte la force brute et la faiblesse du témoignage, et le fait même que l’auteur ait voulu faire rire de ses déboires participe au malaise. On rit et on ne rit pas devant l’absurdité permanente. Par exemple le grand bâtiment du « Pyongyang international cinéma » (p.61) situé à côté de l’hôtel du dessinateur :

Après quelques jours et devant mon insistance, il finira par m’avouer que l’endroit n’est utilisé qu’une fois tous les deux ans lors du « festival international du cinéma » où se retrouvent des pays comme la Syrie, la Libye, l’Iran, l’Irak, etc. À l’occasion, on y projette aux ouvriers méritants, les derniers films de propagande nationale.

Le noir et blanc renforce l’impression de se trouver dans un cauchemar, jeux d’ombre et de lumière, immenses bâtiments et silhouettes stylisées, un cauchemar que des millions de gens vivent sans même s’en rendre compte, bercés par une idéologie à laquelle l’adhésion n’est pas une option.

Ainsi commence le magnifique roman d’Eric Faye paru en août 2016 aux éditions du Seuil. Ces « éclipses » ne sont pas seulement japonaises, elles concernent des Américains ou des Coréens du Sud, mais aussi des gens du monde entier à qui l’on a trouvé à un moment donné une utilité pour le pays le plus fermé de la planète. La Corée du Nord est en guerre contre pratiquement le reste du monde, elle forme des espions qui doivent passer absolument pour des Japonais ou s’infiltrer chez le frère ennemi du Sud sans déclencher le doute. La Corée du Nord ne se contente pas de rodomontades, elle est dangereuse, la preuve : l’explosion en plein vol d’un vol de ligne de la Korean Airlines en 1987.

Ainsi commence le magnifique roman d’Eric Faye paru en août 2016 aux éditions du Seuil. Ces « éclipses » ne sont pas seulement japonaises, elles concernent des Américains ou des Coréens du Sud, mais aussi des gens du monde entier à qui l’on a trouvé à un moment donné une utilité pour le pays le plus fermé de la planète. La Corée du Nord est en guerre contre pratiquement le reste du monde, elle forme des espions qui doivent passer absolument pour des Japonais ou s’infiltrer chez le frère ennemi du Sud sans déclencher le doute. La Corée du Nord ne se contente pas de rodomontades, elle est dangereuse, la preuve : l’explosion en plein vol d’un vol de ligne de la Korean Airlines en 1987.  Ils sont très beaux toute l’année, si graphiques avec leurs cannes noir et leurs feuilles vert tendre… Les bambous noirs du jardin, c’est l’irruption d’un pinceau asiatique dans la campagne occidentale.

Ils sont très beaux toute l’année, si graphiques avec leurs cannes noir et leurs feuilles vert tendre… Les bambous noirs du jardin, c’est l’irruption d’un pinceau asiatique dans la campagne occidentale. Dans le nord-est de l’Inde, Mautam (qui signifie « mort du bambou ») est une malédiction cyclique : tous les 48 ans les grandes forêts de bambous sauvages qui couvrent le tiers du pays fleurissent et meurent. Cet événement est immédiatement suivi par une terrible famine : une fois les graines de bambous épuisées, les rats envahissent les villages. Ils n’ont plus rien à manger dans les forêts de bambous et dévorent tout sur le passage. Tous les 48 ans la population attend le phénomène, et l’absence de réactions des autorités a d’ailleurs provoqué de violentes révoltes. La dernière floraison a eu lieu en mai 2006 et le gouvernement a mobilisé l’armée pour prévenir la famine.

Dans le nord-est de l’Inde, Mautam (qui signifie « mort du bambou ») est une malédiction cyclique : tous les 48 ans les grandes forêts de bambous sauvages qui couvrent le tiers du pays fleurissent et meurent. Cet événement est immédiatement suivi par une terrible famine : une fois les graines de bambous épuisées, les rats envahissent les villages. Ils n’ont plus rien à manger dans les forêts de bambous et dévorent tout sur le passage. Tous les 48 ans la population attend le phénomène, et l’absence de réactions des autorités a d’ailleurs provoqué de violentes révoltes. La dernière floraison a eu lieu en mai 2006 et le gouvernement a mobilisé l’armée pour prévenir la famine. Dans sa magnifique

Dans sa magnifique

Un petit garçon raconte l’histoire de ses parents, leur vie fantasque où les repères habituels ont disparu, comme si rien n’existait à part le plaisir, la surprise, la danse et les inventions toutes plus surprenantes les unes que les autres :

Un petit garçon raconte l’histoire de ses parents, leur vie fantasque où les repères habituels ont disparu, comme si rien n’existait à part le plaisir, la surprise, la danse et les inventions toutes plus surprenantes les unes que les autres :