Naissance d’un père de Laurent Bénégui vient interrompre la succession de livres drolatiques à l’activité effrénée où un personnage apparemment normal se trouve confronté à des situations invraisemblables qui suscitent l’hilarité du lecteur. Jusque-là le héros d’un roman de Bénégui s’exprimait à la première personne, et ce « je » pourtant opérait une mise à distance du lecteur, comme l’impression de se trouver au cinéma en train de regarder le héros se dépatouiller avec la pagaille qu’il a suscité. Avec Naissance d’un père, c’est tout l’inverse. Le héros de l’histoire est mis à distance du narrateur et pourtant ce « il » est terriblement intime, renvoie le lecteur à sa propre histoire, supprime la distance.

Naissance d’un père de Laurent Bénégui vient interrompre la succession de livres drolatiques à l’activité effrénée où un personnage apparemment normal se trouve confronté à des situations invraisemblables qui suscitent l’hilarité du lecteur. Jusque-là le héros d’un roman de Bénégui s’exprimait à la première personne, et ce « je » pourtant opérait une mise à distance du lecteur, comme l’impression de se trouver au cinéma en train de regarder le héros se dépatouiller avec la pagaille qu’il a suscité. Avec Naissance d’un père, c’est tout l’inverse. Le héros de l’histoire est mis à distance du narrateur et pourtant ce « il » est terriblement intime, renvoie le lecteur à sa propre histoire, supprime la distance.

Naissance d’un père, livre oxymore universel.

Le titre en lui-même est un superbe oxymore qui nous éclaire sur le contenu du livre. On donne naissance à un enfant, bien sûr, mais qui s’est intéressé à la façon dont on devient père ? C’est bien une façon de naître, puisque c’est un nouvel individu qui apparaît avec l’irruption d’un enfant dans sa vie.

L’argument de départ est simple : Romain, chauffeur de taxi, partage la vie de Louise, violoncelliste dans un orchestre qui va bientôt accoucher d’une petite fille. Mais nous sommes chez Bénégui, et cela ne peut bien sûr pas rester longtemps paisible. Les heureux futurs parents ont une histoire compliquée bien actuelle. Tout d’abord le bébé était déjà conçu lorsque Louise a rencontré Romain par l’intermédiaire de sa meilleure amie, harpiste dans l’orchestre et sœur de Romain. Demi-sœur plus exactement, et c’est important : le père de Romain, grand mathématicien, a eu trois enfants avec trois femmes différentes avant de disparaître dans la nature. Maya, Romain et Shirley Longueville n’ont pas eu de père, mais l’absent hante leur vie. Les deux jeunes femmes passent d’une aventure insatisfaisante à une autre, et leur frère, ancien grand sportif qui a abandonné la compétition après un accident semble tout aussi fragile. Demi-famille, enfants instables. Au fond un miroir de notre société.

Louise avant sa rencontre avec Romain semblait tout aussi perdue, elle aussi passait d’une aventure à l’autre, sans se protéger parce qu’elle pensait ne pas pouvoir avoir d’enfant suite à trois avortements. Fragilités diverses et au milieu de tout cela, la grossesse de Louise. Romain est resté parce qu’il aime Louise, mais cet enfant qui a poussé dans son ventre c’est autre chose… Louise pense que c’est difficile parce qu’il n’est pas le géniteur, Romain a peur de se sauver comme son père l’a fait.

Ainsi, ligne après ligne, sur les feuilles où Louise consignait ses idées, les Chloé, Éva, Emma, Léone, Alessia, Gabrielle, Paloma ou Clara avaient défilé, lui chuchotant tour à tour qu’il n’était pas leur père. Et aucun prénom ne lui avait épargné ce refrain.

Arrive une énorme tempête qui va tout bousculer : Louise se retrouve en salle de travail avec une autre parturiente, Sandrine Brunoy ; après bien des péripéties Romain se retrouve seul avec les deux femmes qu’il va devoir aider à mettre au monde leur enfant respectif.

Il découvrit Louise, de dos, sur la table de travail, allongée sur le flanc, repliée sur son ventre douloureux, expirant à petites bouffées rapides. Des câbles électriques émergeaient sous l’étoffe bleue, reliés à l’imprimante sur laquelle l’aiguille traçait une courbe dont la pente allait croissante.

— Louise, ça va? se rua-t-il en lui attrapant le bras.

La femme se retourna et révéla son regard, brouillé par la souffrance et la surprise, ses traits crispés entre les mèches brunes collées par la sueur. Ce n’était pas Louise.

Alessia naît la première, la fille de Louise va bien. Inès arrive ensuite, et là c’est différent.

Le reste, vous le découvrirez dans ce beau roman initiatique. Bien sûr il y a des scories comme les scènes de sexe stéréotypées ou des phrases trop hâtivement écrites qui frisent le cliché, mais le reste est plein de sincérité, de pudeur et de justesse dans les sentiments humains. Tous les hommes se reconnaîtront dans cette difficulté à se sentir père, à appréhender tout ce que ce ventre qui s’arrondit va bouleverser dans leur vie, le fait de passer après, de gravir un échelon dans leur existence. Toutes les femmes se reconnaîtront dans cette espèce de flottement, de déception face à leur compagnon qui n’adhère pas comme elles le désireraient à cet incroyable bouleversement de leur existence.

On rit parfois, comme le moment où Louise, au milieu du déluge, dit « J’ai perdu les eaux », du Bénégui pur jus… Mais on est le plus souvent bouleversé par la finesse et l’exactitude de l’analyse des désarrois humains. Pour ma part, pour des raisons d’histoire familiale, je n’ai pas ri longtemps. Donner la vie, c’est parfois donner la souffrance puis la mort, et rien ne prépare les futurs parents à cela. Mon mari, quant à lui, après avoir beaucoup ri à des moments qui me semblaient étonnants et typiquement masculins, après avoir revécu de l’intérieur ses angoisses lors des grossesses de sa femme, a pleuré face à ce qui nous ramenait à notre drame personnel. Monsieur Bénégui, ce livre est très différent de ce que vous écrivez d’habitude. J’ai aimé vos livres précédents mais celui-ci m’a touchée profondément. Ce que vous offrez à vos lecteur, c’est un moment de leur vie.

Vous êtes préparées à donner la vie, poursuivit le docteur Mauduis. On vous le répète depuis que vous êtes petites et le jour où vous avez vos règles, on vous explique que ça y est, vous êtes devenues des femmes puisque vous pouvez devenir mères… Alors que la société conforte vos homologues masculins dans l’idée que leur participation au processus est assez accessoire et plutôt brève. Croyez-moi, j’ai vu un paquet de types qui n’ont réalisé ce qui leur arrivait qu’en posant un pied dans cette salle. (…) Au fond, les hommes ont aussi quelque chose à faire naître ce jour-là. conclut-il en se redressant.

Naissance d’un père, livre oxymore universel, est-il écrit plus haut. Une femme transmet la vie à son enfant mais son compagnon ne connaît pas la transformation intime de la mère, cet échange entre l’enfant qui grandit et la prépare à son rôle. Un homme naît à la paternité plus tard, il doit apprendre son rôle et devenir ce qu’il doit être. Il doit grandir d’un coup s’il est encore « adulescent », il sait que cette vie fragile qui vient bousculer sa vie l’occupera jusqu’à sa mort à moins d’une fuite devant ses responsabilités. Le personnage de Romain, pris dans ses contradictions et son dilemme, va grandir grâce à une tragédie qui ne le concerne pas.

L’oxymore du titre résume une contradiction fondamentale : donner la vie et perdre ce que la sienne avait de fermé sur elle-même.

Alors, me direz-vous, est-ce du Bénégui, ce médicament contre la morosité ambiante ? Bien sûr, parce qu’on ne se débarrasse pas facilement de ce qui fait votre marque de fabrique : le torrent d’images (Alessia ne pouvait naître qu’au cœur d’une tempête), de situations à la fois cocasses et surréalistes, de jeux de mots un peu salaces, mais à doses beaucoup moins importantes que dans les romans précédents. Ce qu’on a perdu en éclats de rire on l’a gagné en émotions et en retour sur sa propre vie, je ne pense pas que l’on soit perdant.

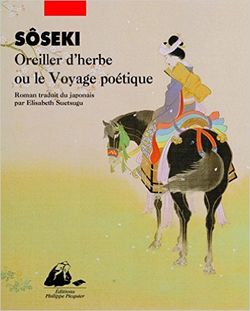

Oreiller d’herbe ou le Voyage poétique, de l’écrivain japonais Sôseki (1867-1916) est un livre rare qui doit absolument être connu des amateurs de beauté et de poésie, un texte qui distille une impression de douceur et de légèreté, plonge le lecteur dans une atmosphère de rêve éveillé terriblement lointain. Un voyage dans l’espace, le temps et la beauté.

Oreiller d’herbe ou le Voyage poétique, de l’écrivain japonais Sôseki (1867-1916) est un livre rare qui doit absolument être connu des amateurs de beauté et de poésie, un texte qui distille une impression de douceur et de légèreté, plonge le lecteur dans une atmosphère de rêve éveillé terriblement lointain. Un voyage dans l’espace, le temps et la beauté. Kinosuke Natsume a pris le nom de plume de Sôseki, mais nous sommes très loin des pseudonymes européens destinés à mettre en valeur leur auteur.

Kinosuke Natsume a pris le nom de plume de Sôseki, mais nous sommes très loin des pseudonymes européens destinés à mettre en valeur leur auteur.