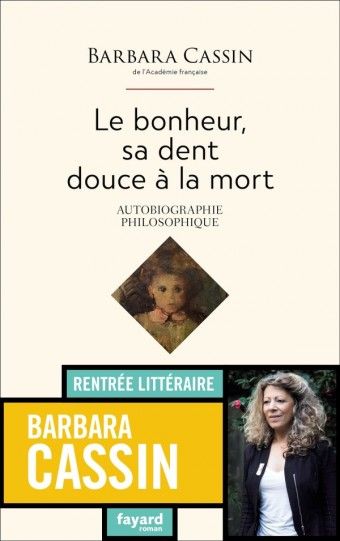

À priori, malgré sa prestation à la Grande librairie, peu de choses me séduisaient dans l’« autobiographie philosophique » d’une spécialiste des présocratiques et de la sophistique grecque, académicienne de surcroît. Des relents de poussière d’ennui me revenaient de certains cours de philo. Mais il y avait ce titre emprunté à Rimbaud : Le bonheur, sa dent douce à la mort. Une philosophe qui ne convoque pas les illustres penseurs, mais le plus sulfureux des poètes pour le titre de livre ? J’ai craqué et j’ai bien fait.

À priori, malgré sa prestation à la Grande librairie, peu de choses me séduisaient dans l’« autobiographie philosophique » d’une spécialiste des présocratiques et de la sophistique grecque, académicienne de surcroît. Des relents de poussière d’ennui me revenaient de certains cours de philo. Mais il y avait ce titre emprunté à Rimbaud : Le bonheur, sa dent douce à la mort. Une philosophe qui ne convoque pas les illustres penseurs, mais le plus sulfureux des poètes pour le titre de livre ? J’ai craqué et j’ai bien fait.

L’autobiographie bouillonnante et brouillonne comme la vie de Barbara Cassin, envoie aux oubliettes les souvenirs des cours de terminale. Quelle surprise, pour qui ne l’a jamais lue, que cette écriture primesautière, prête à convoquer les souvenirs les plus triviaux pour éclairer sa pensée, par exemple :

Les imprévus de l’existence, souvent des choses très banales, un mot d’enfant, une histoire que ma mère m’a racontée pour voir mes yeux quand elle me peignait, les mots d’accueil d’un homme, une phrase, toujours une phrase : voilà que cela cristallise et génère un bout de savoir d’un autre ordre, quelque chose comme un concept, une idée philosophique. Comment procède-t-on parfois, de manière imprévue et précise, comme autoritaire, de la vie à la pensée ? Un souvenir m’a suffi pour comprendre ce que je voulais capter. Passant à côté de Samuel, mon fils tout petit qui s’accrochait au radiateur pour tenir debout devant le mur en miroirs, je lui dis : « Toi, tu pues, tu as fait dans ta culotte. » Il me répond distinctement : « Non, maman. » Puis il se tourne face aux miroirs et dit : « Menteur ! » Qu’est-ce qui s’invente là de la vérité, qui fait qu’elle ne sera plus unique ni majuscule ? La Vérité avec un grand V ? Très peu pour moi. Comment l’exiger ou même la désirer ?

S’il n’y a pas qu’une vérité, on peut mentir souvent, mais en laissant des

traces de son mensonge pour que la personne à qui je mens puisse savoir que je mens, et donc que je ne lui mens pas.

De la pure philosophie !

C’est par amour, par gentillesse, par connivence que l’on ment. On ment pour qu’il n’en soit plus question, pour pouvoir faire un pas de côté, pour pouvoir continuer à inventer. Toutes ces zones de liberté me paraissent, et m’ont toujours paru, philosophiquement essentielles.

Tout le livre est construit de cette manière et nous ramène à nos propres interrogations : qu’est-ce qui a fait que, dans notre vie, nous pensons comme nous le pensons ? Quelles phrases nous ont marqués, ont imprimé leur marque dans notre cerveau et ont déterminé notre manière d’agir et de penser ?

Je me souviens, je ne me souviens pas. […] Ces phrases sont comme des noms propres, elles titrent les souvenirs. Quand j’en parle, quand je parle, je comprends pourquoi et comment elles m’ont fait vivre-et-penser. Si dures soient-elles parfois, elles donnent accès à la tonalité du bonheur.

Voilà bien l’optimiste qui parle, parce que, parfois, les phrases dont on se souvient donnent accès à la tonalité du malheur, mais ceci est une autre histoire.

Cette autobiographie rédigée en trois parties nous explique le relativisme de la vie, de sa vie et de sa pensée : la philosophie et la poésie, les langues vivantes et les langues anciennes – « Plus d’une langue », a-t-elle fait graver sur son épée d’académicienne.

Que l’on ne s’y trompe pas : si la vie de Barbara Cassin semble caracoler d’un événement ou d’un homme à l’autre, si le récit de son existence se lit tantôt comme un roman picaresque, tantôt comme une tranche d’histoire contemporaine, si philosophes ou poètes célèbres apparaissent dans une vérité bien éloignée de la pompe éditoriale, c’est bien de philosophie dont il s’agit.

On est bousculé par tant de vie, d’humour, de douleur parfois.

La dernière partie du livre est consacrée à ce qu’elle a construit avec son mari Étienne, et il est impossible de ne pas être bouleversé par ce que Barbara Cassin écrit :

Dès le début, […] la certitude de la mort. Pas de seconde opération, des paliers de défaite, une hospitalisation à domicile, des interventions de vie à chaque étape. […] Je veux parler du bonheur, de sa dent douce à la mort. Si quelque chose tient du rapport entre philosophie et poésie, c’est là.

Nous étions incroyablement heureux alors qu’il était mourant. […] Cela tient à la perception du temps et à la perception de ce que c’est, un autre. Le temps non moins que l’autre sont proches et lointains, à distance élastique.

Le cours naturel des secondes est doublé là d’éternité. Vivre autour de lui, c’était vivre avec lui.

Pendant tous ces mois, j’ai eu l’impression d’être portée… […] d’être portée sur une main, qui était peut-être la sienne. […] J’ai mis très longtemps à me sentir reposée par terre, en deuil pour de bon.

Cette douleur n’empêche pas une certaine amertume : Barbara est juive, et si elle a pu compter avec la solidarité corse, personne de la famille de son mari ne s’est déplacé pour assister à l’enterrement de celui-ci. L’antisémitisme présent rejoint le cauchemar de la guerre que lui racontait sa mère.

Ce livre a été écrit avec l’aide d’un de ses deux fils. Je ne sais pas ce qu’il a pu penser de certains épisodes de la vie de sa mère, mais tant de sincérité a dû créer des liens très forts. Souvenirs et identité, c’est tout comme. Et tenter de restituer ce qui s’est passé, n’est-ce pas redonner vie à ce qui a disparu ? Qu’est-ce que le réel ? La façon dont nous nous souvenons des événements ? Dont nous les recevons ? J’ai l’impression que Barbara Cassin a passé un chiffon à poussière sur mes souvenirs de terminale, et je ne peux que vous conseiller, si ce n’est déjà fait, de lire ce livre plein de vie et d’anecdotes, d’intelligence et de réflexion.