Avez-vous lu Le grand marin de Catherine Poulain, ces OVNIS littéraires, le livre et l’auteur, coqueluches des médias de l’année 2016 ?

Avez-vous lu Le grand marin de Catherine Poulain, ces OVNIS littéraires, le livre et l’auteur, coqueluches des médias de l’année 2016 ?

Elle a débarqué dans le paysage parisien, petite femme aux traits marqués et aux mains comme des battoirs, elle semblait piégée sur le plateau de François Busnel, quand Dany Laferrière est venu à son secours. Elle est partie à vingt ans, elle étouffait à « Manosque les couteaux ». Elle a fait plusieurs métiers, de préférence difficiles, de préférence dangereux, des métiers qui engagent le corps autant que l’âme. Elle a pêché dix ans en Alaska, le summum du danger et de l’excitation. Catherine Poulain est revenue, elle vit sous une yourte où elle a écrit Le grand marin, condensé de son expérience et de sa vie. Le livre de sa vie : si surprenant, si prenant.

Embarquer, c’est comme épouser le bateau le temps que tu vas bosser pour lui. T’as plus de vie, t’as plus rien à toi. Tu dois obéissance au skipper. Même si c’est un con […] Je ne sais pas pourquoi j’y suis venu, je ne sais pas ce qui fait que l’on veuille tant souffrir, pour rien au fond. Manquer de tout, de sommeil, de chaleur, d’amour aussi, jusqu’à n’en plus pouvoir, jusqu’à haïr le métier, et que malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous ennuie à devenir fou. Qu’on finit par ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette folie oui ! (p. 37)

Ce que l’auteur met dans la bouche d’un marin, c’est ce qui irrigue douloureusement ce livre : ce besoin de danger et d’extrême pour se sentir exister. Un besoin qui ne mène à aucune rédemption dans le livre de Catherine Poulain : les marins risquent leur vie pendant la pêche et cela ne les enrichit en aucune manière. Une fois leur paie en poche, somme aléatoire puisque les marins ne gagnent pas un salaire mais possèdent une part de la pêche réduite à la portion congrue une fois déduites les pénalités pour dépassement de quotas, perte de casiers, etc. Seul l’armateur s’enrichit. Les marins dépensent leur paie en « peignant la ville en rouge », c’est-à-dire alcool jusqu’à l’inconscience dans les bars de la ville.

Quand les hommes ne risquent pas la mort, poisseux du sang et des sécrétions des poissons, ils boivent, ils fument. Des hommes seuls, femmes au soleil avec les enfants, femmes absentes dans cette frontière où règne la sauvagerie et l’entraide, la solitude et la lassitude. Il n’y a pas de soleil dans ce roman, seulement une succession de portraits magnifiques d’hommes perdus qui cherchent un absolu qu’ils ne comprennent pas.

— Mais c’est pas une vie quand même le bateau, ne rien avoir à soi, jamais, se faire utiliser d’un embarquement à l’autre. Et toujours devoir refaire son sac, refaire le sac de sa pauvre vie. Recommencer toujours, chaque fois… C’est épuisant au bout du compte, désespérant et épuisant.

— Il faudrait trouver un équilibre, je dis, entre la sécurité, l’ennui mortel, et la vie trop violente.

— Il n’y en a pas, il répond. C’est toujours tout ou rien.

— C’est comme l’Alaska, je dis encore. On oscille sans cesse entre la lumière et l’obscurité. Toujours les deux courent et se poursuivent, toujours l’une veut gagner sur l’autre, et l’on bascule du soleil de minuit à la grande nuit d’hiver. (p. 333)

Le roman, autobiographie à peine déguisée, oscille entre dialogues de marins, bière et cigarette en mains, et combats d’une violence incroyable avec les éléments et les poissons :

Je patauge sur le pont. Des glaires de poissons, de la tripaille sont restées prises dans les mèches qui s’échappent de mon ciré. J’essaye d’attraper à pleins bras le flétan aussi grand que moi parfois – la main plongée dans l’ouïe, l’autre agrippant le corps lisse –, de le hisser sur la table de découpe. Il m’échappe, sursauts convulsifs. Je tombe avec lui en sanglotant. C’est un combat épuisant, ce poisson que j’étreins et traîne dans l’odeur âcre de sel et de sang. Lorsque j’y parviens enfin, je le saigne, coup de couteau profond dans la gorge, j’entaille depuis cette ouïe dont les branchies se referment sur ma main, l’écorchant à travers le gant. j’éventre le grand corps qui résiste encore – et cela fait un bruit étrange, le crissement d’une soie que l’on déchire. Le poisson se débat, des soubresauts rageurs, des coups de queue désespérés qui m’éclaboussent de sang. […] Un petit cœur pourpre continue de battre sur la planche de découpe, palpite sous le halo imperturbable de la lune dansante, nu et seul dans les tripes et le sang, comme s’il n’avait pas compris encore. […] Alors c’est insupportable […] je l’attrape et je l’avale – au chaud dans moi ce cœur qui bat, dans ma vie à moi la vie du grand poisson que je viens d’embrasser pour mieux éventrer. (p. 346-347)

L’auteur a mené dix ans cette danse de mort avec les poissons de l’Alaska. Elle a failli mourir empoisonnée, elle s’est blessée gravement. Le « moineau », la « petite Française », « Lilli » comme l’appellent ses compagnons, gagne ses galons. Elle est fière de ses pognes aussi grosses que celles d’un homme. Elle ne veut pas d’une existence toute tracée, la normalité lui fait peur comme une prison où elle va mourir.

Ce livre est une ode à la liberté, à tous les aventuriers qui étouffent dans les chemins balisés, un livre répétitif, obsessionnel de sang, de corps à corps, de mer démontée, un livre où abondent de superbes portraits d’hommes qui ont tout lâché pour être libres.

C’est aussi un livre de solitude que n’éclaire pas l’unique histoire d’amour tout sauf romantique, le Grand Marin lui demandant de compléter la somme pour payer le motel. Histoire vouée à l’impasse : avoir un enfant et vivre en couple est impossible pour l’un et l’autre.

Je ne suis pas sûre d’avoir lu un livre d’écrivain : le style est parfois sec à l’excès puis embarqué dans le lyrisme, certaines phrases maladroites auraient gagné à être supprimées. Ce dont je suis sûre, en revanche, c’est que je me suis confrontée avec l’absolu de la liberté, avec la sincérité et l’incandescence d’un absolu vécu. Avouez que ce n’est pas courant.

Je ne sais pas si l’auteur a trouvé ce qu’elle cherchait dans ce monde rugueux où on commence par la laisser dormir par terre et où on l’exploite sans vergogne. Jamais son travail ne sera payé à sa juste valeur. Malgré l’admiration que lui valent son travail et son endurance, elle reste une femme. Ce monde d’hommes où l’estime ne va pas jusqu’au portefeuille, elle ne nous explique pas pourquoi et comment elle l’a quitté. Cela fera peut-être l’objet d’un second livre commencé sous sa yourte, dans le silence de la montagne.

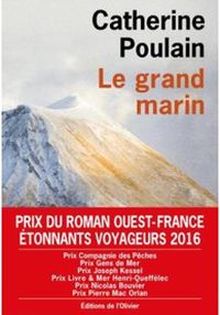

Catherine Poulain

Éditions de l’Olivier, février 2016, 384 p., 19 €

ISBN : 9782823608632