Un grand livre provoque des lectures en échos, résonances et cascades, tel le livre testament que Stefan Zweig a écrit en exil, Le monde d’hier. Sous-titré Souvenirs d’un Européen et publié à Stockholm en 1945, trois ans après le double suicide de Zweig et de sa jeune femme Lotte, ce livre très dense a trouvé deux générations plus tard un écho profond chez Laurent Seksik.

Un grand livre provoque des lectures en échos, résonances et cascades, tel le livre testament que Stefan Zweig a écrit en exil, Le monde d’hier. Sous-titré Souvenirs d’un Européen et publié à Stockholm en 1945, trois ans après le double suicide de Zweig et de sa jeune femme Lotte, ce livre très dense a trouvé deux générations plus tard un écho profond chez Laurent Seksik.

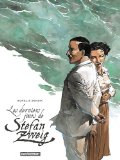

Les deux ouvrages de ce dernier, tous deux intitulés Les derniers jours de Stefan Zweig, – approche sensible d’un double suicide annoncé – , l’un sous forme d’un roman paru aux éditions Flammarion en 2010 ; l’autre sous forme d’une bande dessinée avec la splendide recréation graphique de Guillaume Sorel, parue chez Casterman en 2012, reprennent les éléments biographiques absents de l’œuvre de Stefan Zweig et c’est extrêmement intéressant. La cascade se termine (momentanément ??) par une pièce de théâtre, façon de conclure par un autre support, vivant celui-là, cette exploration romanesque de l’exil brésilien de Zweig avec Lotte à partir de septembre 41.  La jeune femme est très présente, fragile, émouvante, sacrifiée par avance au désespoir du grand homme qui ne sait pas mourir seul. Le 22 février, tout est accompli, admirablement décrit du point de vue de Lotte.

La jeune femme est très présente, fragile, émouvante, sacrifiée par avance au désespoir du grand homme qui ne sait pas mourir seul. Le 22 février, tout est accompli, admirablement décrit du point de vue de Lotte.

Beau roman, magnifique bande dessinée, écho plein de nostalgie de la grandeur passée de Zweig et d’une certaine Europe, laminés par la guerre.

Reprenons Le Monde d’hier de Stefan Zweig :

« Je suis né en 1881 dans un grand et puissant empire, la monarchie des Habsbourg ; mais que l’on ne cherche pas sur la carte ; il a été effacé sans laisser de trace. J’ai été élevé à Vienne, la métropole deux fois millénaire, capitale de plusieurs nations, et il m’a fallu la quitter comme un criminel avant qu’elle ne fût ravalée au rang d’une ville de province. Mon œuvre littéraire, dans sa langue originelle, a été réduite en cendres dans ce pays même où mes livres s’étaient fait des amis de millions de lecteurs. C’est ainsi que je n’ai plus ma place nulle part, étranger partout, hôte en mettant les choses au mieux ; même la vraie patrie que mon cœur s’est choisie, l’Europe, est perdue pour moi depuis que pour la seconde fois, courant au suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. »

Tout est dit dès ce terrible premier chapitre : l’écroulement de l’empire austro-hongrois (« ce monde de la sécurité n’était qu’un château de nuées »), de la culture et de la civilisation.

La civilisation ne peut rien contre la barbarie ; le pacifisme des grands écrivains que Stefan Zweig fréquente, leur volonté de créer l’unification de l’Europe pour éviter un second désastre puisqu’ils n’ont pu lutter contre le premier: tout cela est voué à l’échec.

Comme la description de l’impuissance de l’empire austro-hongrois à étouffer dans l’œuf le nazisme par excès de démocratie éveille de sombres résonances ! Comme la description de ce premier chapitre ressemble à notre monde actuel ! Ce Monde d’hier c’est le nôtre, avec ses faiblesses et ses dangers.

Cela ressemble à un conte de fées qui vire au cauchemar : l’écrivain commence par une vie d’enfant gâté, on ne peut considérer son ennui à l’école comme une intense souffrance (au passage, on pourrait reconnaître certains travers de notre éducation, sont-ils intemporels ?), il est très vite reconnu comme écrivain et mène des études en dilettante. Son éducation de grand bourgeois cosmopolite rencontrant les esprits les plus brillants du début du XXe siècle, ses voyages, tout cela n’est pas sans évoquer le « grand tour » des aristocrates anglais.

Impossible de citer tous les grands esprits qu’il côtoie, rencontre ou dont il devient l’ami : Romain Rolland, Emile Verhaeren, Théodore Hertzl, Sigmund Freud…

On se bouscule chez les Zweig, juste avant la seconde guerre dans la maison de Salzbourg : « Qui n’en a pas été l’hôte ? Notre livre d’or pourrait l’attester mieux que le seul souvenir, mais ce livre aussi, avec la maison et bien d’autres choses, est demeuré la proie des nationaux-socialistes. Avec qui n’avons-nous pas passé là des heures cordiales, contemplant de la terrasse le beau et paisible paysage, sans nous douter que juste en face, sur la montagne de Berchtesgaden, se tenait l’homme qui allait détruire tout cela ? Romain Rolland a demeuré chez nous, et Thomas Mann ; parmi les écrivains, Van Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Adams, Schalom Asch, Arthur Schnitzler ont été nos hôtes, accueillis en toute amitié ; parmi les musiciens, Ravel et Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter, Bartok, – sans parler des peintres, des acteurs, des savants venus de tous les points de la rose des vents. »

Une vie pleine d’idées, de rencontres avec ce que l’Europe compte d’esprits brillants, une vie sur le fil quand l’abîme se creuse et que l’on continue à danser.

L’Europe des esprits tente de sonner le tocsin, mais que faire contre la montée du nazisme ?

Le Monde d’hier n’est pas seulement une accumulation nostalgique des glorieux moments du passé, il montre aussi la montée des antagonismes, la violence de la première guerre mondiale, les intellectuels dépassés, le démantèlement de l’empire, l’hyper inflation de l’après-guerre, tout ce terreau du nazisme souvent incompris des élites : « L’inflation, le chômage, les crises politiques et pour une bonne part la folie des gouvernements étrangers avaient soulevé le peuple allemand ; un gigantesque désir d’ordre se manifestait dans tous les milieux de ce peuple, pour qui l’ordre a toujours eu plus de prix que la liberté et le droit. Et quiconque promettait l’ordre avait aussitôt des centaines de milliers de gens derrière lui. (…) Rien n’a autant aveuglé les intellectuels allemands que l’orgueil de leur culture, en les engageant à ne voir en Hitler que l’agitateur des brasseries qui ne pourrait jamais constituer un danger sérieux. »

Zweig évoque dans la toute dernière page de ce Monde d’hier cette « singulière matinée » de la déclaration de guerre à Bath, la préparation d’une petite malle pour celui qui est désormais un apatride, celui qui a œuvré pour la « fédération pacifique de l’Europe » pendant quarante ans et qui est maintenant anéanti et se sent « plus inutile et seul que jamais ».

Nous connaissons la suite, jusqu’à la dernière errance, celle qui le mènera à Rio et au suicide avec sa jeune femme Lotte, celle qui trouvera des échos chez un auteur de notre temps que je vous encourage à découvrir.

Le Monde d’hierZweig, Stefan

Le Livre de Poche, avril 2010, 7,90 €

ISBN : 978-2-253-14040-5