Bonjour à tous,

Je serai à Thonon ce vendredi 20 juillet pour une dédicace à la librairie Birmann de 17 à 19 heures. Je me réjouis de vous rencontrer!

Bonjour à tous,

Je serai à Thonon ce vendredi 20 juillet pour une dédicace à la librairie Birmann de 17 à 19 heures. Je me réjouis de vous rencontrer!

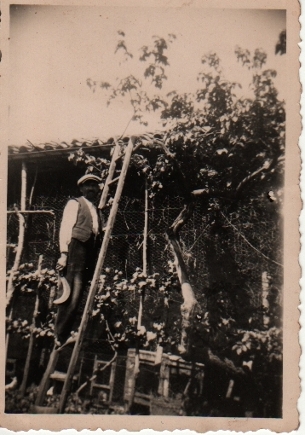

Le grand-père n’est pas content ; le voilà, serpette à la main, sur la deuxième marche de l’échelle de bois, à poser comme s’il n’avait que ça à faire : la photo, c’est pour les bourgeois, pour ceux qui perdent leur temps, lui il n’arrête pas.

Il est mécontent, un peu en colère mais il est toujours en colère, il lui semble que sourire équivaudrait à un avachissement de l’âme. Lui, il ne baisse pas la garde, il touche une minuscule retraite mais il est chez lui.

Les poules, les lapins dans leur enclos de grillage, sous l’échelle, le potager aussi. Il a tout ce qu’il faut pour manger, il est le souverain d’un royaume enclos de murs dans ce qui devient une petite ville.

Seulement il faut faire attention, rien n’est jamais acquis, c’est comme la vigne, mise pour ombrager les clapiers et empêcher le coup de chaud des lapins. Quelques jours de relâchement et les vrilles s’accrochent sous les tuiles, font leur travail de sape par vitalité excessive.

Et voilà pourquoi il grimpe à l’échelle, un dimanche après-midi, alors que toute la famille est réunie: il va limiter l’extension de la vigne qui soulève les tuiles et risque de provoquer des infiltrations.

Il veille à tout, surveille les poules, les lapins, le moindre signe de décrépitude dans son patrimoine si durement acquis, il n’a pas de temps pour les fariboles.

Il n’a pas le temps et n’aime pas causer, il laisse tout ça à la femme, enfermée dans la maison avec les enfants et leurs petits.

Il est sorti pour faire quelque chose, c’est dimanche pourtant, ont murmuré les enfants, mais il ne peut pas s’arrêter, et il n’en peut plus des cris des petits et des jacasseries des femmes.

Il a fait une concession : il a mis sa chemise blanche du dimanche, autrement tous les jours se ressemblent puisqu’il travaille tous les jours, pantalon de velours usé, gilet sans manches qui couvre les reins pendant toute la belle saison – il faut se protéger les reins, c’est traître, la sueur du travail –, et casquette immuablement vissée sur la tête.

Il a travaillé toute sa vie, partagé entre l’usine, ses cinq enfants à élever en un temps où la sécurité sociale et les allocations familiales n’existaient pas et la lente création du pécule nécessaire à l’achat de la maison avec son jardin. Il l’avait repérée depuis longtemps, s’était entretenu avec les propriétaires : la parole fut donnée, une poignée de mains et c’est tout.

Sa femme était d’accord avec le moindre sou traqué, les lessives chez les voisines et le linge à repasser, la couture des habits des petits, les prouesses pour nourrir tout le monde. Un accord de silence têtu, et la maison en vente plus tôt que prévu : les héritiers avaient accepté un arrangement. Il n’était pas question de crédit dans une banque, il avait donné tout ce qu’il avait, plus l’assurance que chaque mois la somme due serait remise en mains propres.

Encore plus de lessives pour la femme, le dos courbé sur la table à repasser, le soir les comptes dans le cahier. Pas de vacances, les petits qui grandissent et participent à la création des annexes de ce qui est devenu leur maison. Les filles tiennent le grillage pour le futur clapier, le petit dernier – le seul garçon –, apporte le marteau et court de ses petites jambes chercher les clous.

Elles sont quatre filles, silencieuses et obéissantes, elles ont appris le travail, sont bonnes élèves, ramassent de l’herbe pour les lapins, aident leur mère.

Dès leurs douze ans elles entrent à l’usine : il faut payer la maison.

La deuxième est une excellente élève : elle passe le certificat d’études, première du canton, la fierté de toute l’école. Mais les parents se taisent, il n’y a pas de bourse, aucune aide pour les enfants d’ouvriers, elle va chercher son diplôme et ses trophées, revient à la maison avec un dictionnaire rouge et un livre qui s’appelle le Tout en Un, aussi épais et rouge que le dictionnaire. Elle pleure en posant les livres sur la table et son père lui donne une rude taloche. De colère, mais pas contre sa fille et elle comprend. Elle range les deux livres dont elle ne se séparera jamais, le Tout en Un caché maintenant au milieu de mes livres les plus précieux.

Tous les enfants passent par l’usine, deviennent adultes, ne s’envolent pas vraiment, ils continuent à obéir mais les parents ont payé la maison. Les enfants créent leur propre famille et viennent un dimanche sur deux mais leur père ne comprend pas cette vie qui a changé.

Les enfants ont une automobile, ils commencent à parler de vacances, même s’il s’agit de celles des autres. Des vacances ! Lui fera jusqu’à sa mort de très longs trajets à pieds, il n’aura jamais seulement un vélo.

Pour l’heure il a cédé à l’insistance du photographe et il pose devant l’appentis. A droite de l’échelle le pied de vigne grimpe comme le squelette d’une gigantesque patte d’oiseau. La serpette pend au bout de sa main droite comme un quart de lune désorienté.

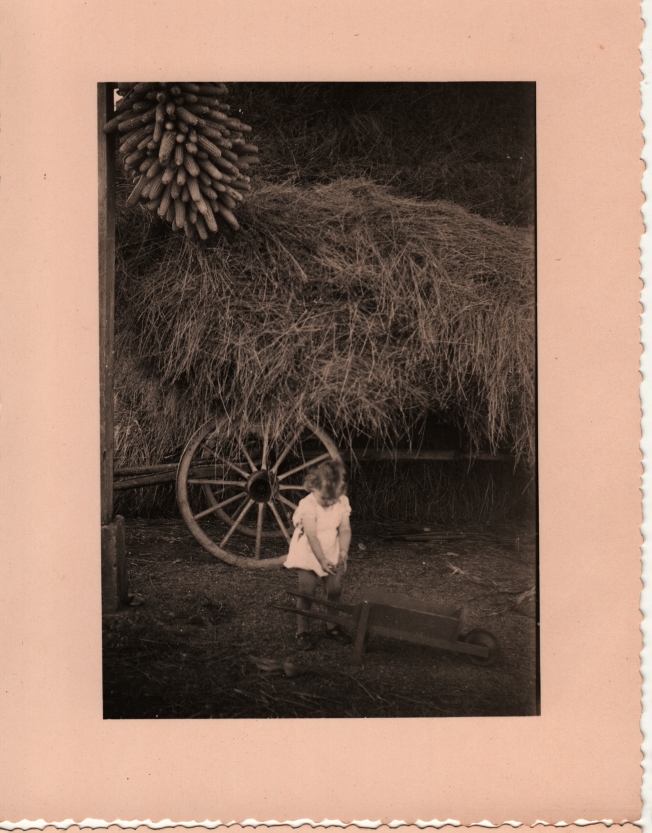

La petite fille, – barboteuse blanche resserrée autour des cuisses –, a trouvé le plus beau des jouets dans la grange : un poussin égaré qu’il faudra remettre vers les poules et se sauver très vite avant que les becs vengeurs et ingrats ne piquent les jambes.

Elle a abandonné sa brouette de bois et attrapé le poussin, elle le tient maintenant entre ses mains, loin devant elle, prête à le lâcher s’il se met à la béquer. Elle sent le petit cœur qui bat à toute vitesse, elle se concentre sur cette vie qui s’affole et dépend d’elle, pleine de puissance et de curiosité.

Elle n’a même pas entendu le photographe approcher. Celui-ci prend le temps nécessaire pour le cadrage et la petite se retrouve dans la longue diagonale qui partage l’image en deux.

En haut à gauche, une longue grappe d’épis de maïs est mise à sécher, cet hiver le père la descendra et les enfants se mettront devant la machine, dans la solitude du grenier, avec les raclements des sabots et les longs soupirs des vaches attendant la traite ou le printemps, comment savoir ?

Au-dessus de l’écurie, il y a la machine à égrainer le maïs, une sorte de banc avec une manivelle et un espace pour mettre l’épi. Un enfant (en général le plus petit) met l’épi et le plus grand tourne la manivelle, il faut de la force. C’est un moment agréable, l’hiver. Il fait chaud, la chaleur monte de l’écurie, le travail n’est pas pénible, on peut discuter sans avoir les adultes et leurs gifles intempestives à portée de main. Les enfants s’arrêtent, rêvent, profitent de leur privilège : la solitude est si rare, à la campagne !

Elle n’aura pas cet avantage : elle est trop petite pour mettre les épis dans la machine ; elle n’aura même pas le droit de monter l’échelle et regardera avec indignation et convoitise ses aînés grimper les barreaux.

Pour l’instant rien ne compte que la vie entre ses mains.

La majeure partie de la photo est occupée par le foin : celui qui est déchargé et dont le tas monte jusqu’en haut du cliché, celui qui attend dans la charrette dont la roue est plus haute que la petite fille, la roue qui continue la diagonale, la roue de la brouette jouet la terminant.

Le foin a été chargé à la main, il donne une impression de légèreté, de désordre, la fourche des paysans a jeté l’herbe séchée dans un désordre soigneux, l’essentiel étant de monter le tas le plus haut possible pour éviter qu’il s’effondre ou que les bœufs sèment le foin comme les cailloux du petit Poucet. Rien à voir avec les gros rouleaux denses et réguliers que fournissent les machines actuelles. La fourche, le corps penché puis relevé, le mouvement de l’épaule sans cesse répété, de plus en plus pénible à mesure que le tas monte, et pour finir, oh là !

Et les bœufs cessent leur pas de deux, avancent désormais sans pause, mais avec lenteur, avec les hommes qui suivent, fourche sur l’épaule.

La charrette attend dans la grange que les hommes déchargent le foin, le jettent d’un nouveau coup d’épaule sur le tas déjà si haut. Pour l’instant ils ont dételé les bœufs, se sont rendus à la cuisine pour boire un coup avant de reprendre le mouvement.

La mère sert le vin léger dans de gros verres bien épais, elle se tient en retrait avec la bouteille, prête à remplir les verres dès que les hommes auront vidé d’un trait la piquette familiale.

La cuisine baigne dans le clair obscur, avec une fenêtre sur le côté étroit du bâtiment. Lumière et espaces mesurés : le poêle et le four à pain dévorent l’espace, on se serre, on se pousse, on n’est pas là pour traîner ou rêvasser.

Pour l’instant les hommes se taisent, tout à leur sentiment d’aise, de la soif étanchée. La conversation viendra au deuxième verre, quand les muscles se feront lourds mais que le gosier ne sera plus sec.

La femme est sans cesse en mouvement, il fait très chaud malgré la porte ouverte, la cuisinière en fonte avec la réserve pour l’eau chaude est allumée, on ne connaît pas encore la cuisinière à gaz.

La mère doit s’occuper du feu, aller chercher le bois et l’eau au puits pour la cuisine et le lavage.

L’électricité est arrivée mais pas encore la machine à laver ou la cuisinière électrique, encore moins l’eau sur l’évier. Pas de salle de bains mais le baquet en fer blanc pour le récurage du dimanche, les enfants les uns après les autres. Et le cabinet au fond du jardin.

Occupations incessantes, et les animaux à soigner, les vaches à traire, les petits à élever.

On dresse les enfants, comme on dit, l’essentiel n’est pas qu’ils soient heureux mais qu’ils ne fassent pas honte.

Pour l’heure, la petite en barboteuse blanche, dans la solitude de la grange, éprouve un sentiment de bonheur : le petit poussin n’a plus peur d’elle.

Publication dans le Villamagnain °65, page 19 (journal au complet).

Cette photo bucolique, parfaitement cadrée, diagonales centrées sur la tête du bœuf de gauche, immortalise un monde en train de mourir. Le photographe le sait-il ? Il a soigné la composition, parfaitement conscient de la beauté de la scène et du charme qu’elle dégage. La nostalgie face à ce monde révolu qui semble si paisible, c’est nous qui la ressentons, le photographe, lui, a saisi une scène quotidienne dans un environnement en sursis.

La lumière illumine la robe blanche des bœufs et contraste avec la tenue sombre de l’homme. Ces corps immaculés d’une propreté parfaite semblent avoir été apprêtés pour la photo tant ils resplendissent, ils s’inscrivent en faux dans notre imaginaire de la campagne, avec tas de fumier près de l’habitation, boue et bouse nauséabonde, comme si ceux qui nous nourrissent depuis toujours devaient susciter la méfiance. Monde nourricier donc monde impur, trop proche du corps de l’animal, celui qui l’aide dans son travail ou celui qu’il tue pour nous.

Dans moins de dix ans les bœufs vont s’effacer du paysage. Des millénaires de traction animale remplacés par un engin motorisé en une poignée d’années car d’ici peu le tracteur va révolutionner les techniques agricoles.

La lumière inonde la robe fantomatique des bœufs en sursis, les bœufs blancs, placides sous le joug, qui peinent depuis toujours le long des chemins creux ombragés par le bocage. Ils ont mené leur énorme charrette de foin à bon port et attendent le déchargement devant la grande porte cochère de la grange.

L’homme qui les a conduits, sabots aux pieds et longue badine de noisetier à la main, sourit devant l’objectif du photographe, l’homme des villes avec son bel appareil qui est devenu son beau-frère.

Sa longue baguette lui sert à la fois de canne et de fouet, histoire de faire claquer le bois vert en rappel lorsque les bœufs sont pris d’une velléité d’indépendance ou de paresse. Il n’a jamais recours à la violence : le déplacement de l’air, un son aigu dans le silence et le rythme lent des sabots reprend.

L’homme pose dans sa grande vareuse noire qui lui couvre le corps, descend jusqu’aux sabots et on cherche en vain les canons du pantalon. Une veste courte, un chapeau tuyau de poêle crânement installé sur la tête, il sourit.

Ce sourire de circonstance ne cache pas la fierté de qui nourrit les hommes par son travail. Cette tâche sacrée en un temps où l’alimentation est encore rationnée lui donne de l’assurance. Un paysan est indispensable à la communauté, l’homme gracile qui lui fait face, avec ses images emprisonnées, lui paraît inutile, c’est comme une horloge comtoise dans la salle commune alors que lui, c’est la miche de pain.

Seulement l’horloge compte ses jours et il ne le sait pas.