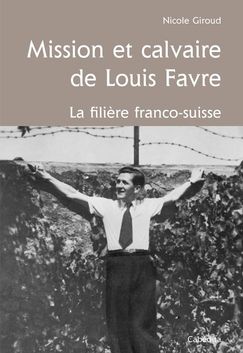

Crédits Les Éditions de L’Herne

Crédits Gallimard

De troublantes correspondances émergent de deux livres aux antipodes l’un de l’autre : Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et Dans l’asile de nuit de Rosa Luxemburg.

Chacun dans leur isolement les deux auteurs se rejoignent dans la description du dehors depuis leur fenêtre (le premier dans sa cabane et la deuxième dans sa cellule) ; ils ressentent le même amour de la nature et le même attachement à des animaux (en particulier des oiseaux) comme si l’humanité manquante et les sentiments qui l’accompagnent revenaient par la fenêtre.

Quant au bonheur que Sylvain Tesson est allé chercher si loin, Rosa Luxemburg l’a trouvé dans sa cellule.

Nos temps d’indigestion matérielle et de désenchantement poussent l’écrivain voyageur Sylvain Tesson à s’isoler volontairement en pleine Sibérie au bord du lac Baïkal de février à juillet 2010. Il s’installe dans une cabane pour trouver ce que le voyage ne lui apporte plus, loin de notre société de consommation.

A lire la liste de tout le matériel qu’emporte l’ermite contemporain, plus les remerciements à toutes les personnes qui lui ont permis de mener son projet à bien, – projet qui a reçu le label France-Russie dans le cadre de l’année croisée France-Russie – , on saisit l’ambiguïté du projet : la fuite de la surabondance ne peut s’opérer sans quelques aménagements avec celle-ci.

« J’ai tâché d’être heureux », écrit-il. Très vite une sorte de routine s’installe : allumer le poêle, fendre le bois, pêcher le poisson, nettoyer la cabane… Il consigne ses pensées dans un cahier, « son journal d’ermitage », en sachant que celui-ci sera publié.

Il s’installe dans sa solitude, connaît le détachement « 11 mai Rien ne me manque de ma vie d’avant. Cette évidence me traverse alors que j’étale du miel sur les blinis. Rien. Ni mes biens, ni les miens. » mais aussi l’attachement : « Je pense à la mésange. J’en suis déjà nostalgique. Fou comme on s’attache vite aux êtres. La pitié m’envahit pour ces bêtes en lutte. Les mésanges gardent la forêt dans le gel. Elles n’ont pas le snobisme des hirondelles qui vont passer l’hiver en Egypte ».

Adaptation personnelle du credo communiste auquel Rosa Luxemburg a sacrifié sa vie : « Refuzniks de tous les pays, gagnez les bois ! Vous y trouverez consolation. La forêt ne juge personne, elle impose sa règle. Elle dispense sa fête annuelle à la fin du mois de mai : la vie revient et les taillis se gonflent d’une fièvre électrique ».

Les nombreuses beuveries à la vodka ponctuent l’amitié franco-russe : « le rabot de la vodka sculpte notre gueule de bois ». Le portrait de ces Russes des confins constitue un attrait du livre, comme les dures explorations de son milieu environnant par des températures forcément sibériennes.

L’écrivain progresse dans ses lectures, ses expéditions et ses réflexions et son style connaît de brutales dénivellations.

La sécheresse des phrases arides qui rendent bien la difficulté physique lorsqu’il explore son environnement fait place à des aphorismes navrants et des descriptions d’une préciosité superfétatoire lorsqu’il est bien au chaud. Le confort ne convient pas à son écriture.

« 30 mars Un saut à la cascade de glace aujourd’hui par un nouveau chemin. Je remonte la première vallée au sud de ma cabane et à l’altitude de 1 000 mètres entreprends un long contournement de l’épaule. Je passe l’arête, quelques gendarmes de granit pourri percent la couche de neige. Je continue à flanc de pente sur la neige durcie. Parfois une coulée de pins nains ruine mes efforts ».

Et puis : « La nature est tout à la joie d’avoir obtenu l’usufruit d’un nouvel été » ou « Dans la taïga, je préfère moissonner les instants de félicité que m’enivrer d’absolu ».

Que dire de l’épouvantable « Plus tard, une lune couleur saumon remonte le courant de la nuit pour aller pondre dans un berceau de nuages son œuf unique et monstrueux. En termes plus simples, elle est pleine et sanglante » (p.223) ?

Il me semble que lorsqu’on est maître de son temps jusqu’au vertige, lorsqu’un paysage aussi grandiose est devenu son univers, on doit avoir envie de gommer toutes les scories, les à-peu-près, pour restituer la quintessence de ce qui vous porte.

Alors pourquoi tant d’aphorismes du style « le paysage, repos de la géologie » et de phrases définitives comme « l’imprévu de l’ermite sont ses pensées » ?

« La nature frôle le kitsch sans y verser jamais », écrit Sylvain Tesson page 248.

La nature, peut-être, mais l’auteur ?

Sylvain Tesson Dans les forêts de Sibérie Gallimard 2011

Le petit volume des Carnets de l’Herne qui contient les lettres de Rosa Luxemburg commence par le texte Dans l’asile de nuit, qui donne son titre à l’ouvrage et fut publié le 1er janvier 1912. Dans ce texte d’une actualité et d’une modernité troublantes la militante s’indigne de la condition faite aux ouvriers alors qu’une minorité prospère d’une manière indécente.

Suivent les Lettres de ma prison adressées de juillet 1916 à octobre 1918 à Sonia Liebknecht, la femme de Karl Liebknecht, co-fondateur avec Rosa du mouvement Spartakus qui deviendra plus tard le parti communiste allemand.

Ces lettres sont d’une fraîcheur étonnante vu le contexte, aucune plainte, contiennent des descriptions d’une précision quasi botaniques des plantes que Rosa peut voir, mais d’une poésie et d’une légèreté incroyables. Elle parle de ses lectures, des poésies dont elle se souvient, de celles qu’elle voudrait lire, ne se plaint jamais mais s’inquiète au contraire pour sa correspondante. Aucune affectation dans son attitude, seulement une générosité et une attention aux autres sans pareilles.

Rosa Luxemburg n’a pas choisi la solitude, sa claustration est due à son engagement politique : pour rendre les hommes heureux il faut les libérer du Capital, pense-t-elle.

Ses lettres ne parlent jamais de politique, Rosa ignore que sa correspondance privée avec son amie Sonia sera publiée après son assassinat, un an plus tard, elle écrit comme elle sent.

Pourtant quel style ! quelle puissance d’émotion ! Lorsqu’elle décrit les arbres en fleurs de la cour de sa prison de Wronke où elle peut rester de longs moments dans la cour, lorsqu’elle décrit le ciel dans la prison de Breslau, puisqu’elle ne peut rien voir d’autre, quelle précision, quelle attention aux détails ! Le style est uni, aussi vibrant dans le texte qui sera publié que dans la correspondance privée.

C’est la vibration de la vie, la façon dont Rosa la révolutionnaire ressent les choses qui transforme sa vision du monde et l’amène à un état de joie profonde :

« Je suis étendue là, toute seule, enroulée dans les plis sombres de la nuit, de l’ennui, de la captivité, et cependant mon cœur bat d’une incompréhensible joie intérieure, d’une joie nouvelle pour moi, comme si je marchais sur une prairie fleurie par un soleil radieux. Et je souris à la vie dans l’ombre de mon cachot, comme si je possédais un secret magique, par lequel tout ce qu’il y a de méchant et de triste se transformerait en clarté et en bonheur. Je cherche en vain une raison à pareille joie, mais je ne trouve rien et ne peux rester que dans l’étonnement. Je crois que le secret n’est rien d’autre que la vie même ; l’obscurité de la nuit est profonde et douce comme du velours, si on sait bien la regarder ».

Tant de pages lumineuses et bouleversantes !

Rosa Luxemburg tient sa sérénité, sa joie de vivre, son attention aux autres de la vie même. Pourtant l’enfermement lui pèse même si elle ne s’appesantit pas. « C’est le troisième Noël que je passe en sarrau. Ne le prenez pas au tragique. »

La privation de liberté est évoquée par ricochet, jamais une plainte :

« 24 mars 1918 (…) Regardez donc, voilà le printemps, les jours s’allongent et s’éclaircissent, et dans les champs il doit y avoir certainement beaucoup à voir et à entendre.

Vous devriez sortir beaucoup, le ciel est en ce moment si intéressant et si varié, avec la course rapide et inquiète de ses nuages ; et la terre calcaire encore nue doit être belle dans cette lumière changeante. Rassasiez vos yeux de tout cela pour moi, voulez-vous ?… ».

Rosa se prend de passion pour les oiseaux, les nourrit, sait reconnaître leurs chants, les aime comme des individus :

« Il y a des gens qui, depuis des dizaines d’années habitent cette rue plantée d’ormes, et qui ne se doutent pas de quoi a l’air un orme en fleurs ; on rencontre le même manque de curiosité vis à vis des animaux. Au fond, la plupart de ces citadins sont de vrais barbares…

Pour moi, c’est le contraire : l’affinité profonde qui me relie à la nature vivante « en dépit de l’humanité » (en français dans le texte) prend des formes presque maladives, ce qui je suppose est un effet de mon état nerveux. En bas, dans la cour, un couple d’alouettes huppées vient d’avoir un petit, les trois autres sont probablement morts. Et le petit sait déjà fort bien courir (…) C’est ainsi que, du fond de ma cellule, je suis attachée par mille petits liens imperceptibles à des milliers de créatures petites et grandes, prenant à cœur tout ce qui les concerne, m’inquiétant et souffrant pour elles, me faisant même des reproches à leur sujet… »

Sa dernière lettre à Sonia date du 18 octobre 1918 et se termine par un message d’espoir :

« (…) ils ne peuvent plus me garder longtemps en prison, et Karl aussi sera bientôt libre. Attendons donc pour nous revoir que nous puissions le faire à Berlin. »

Nous connaissons la tragique fin qui l’attend, elle appartient à l’histoire. Mais les lettres de Rosa Luxembourg, lisez les de toute urgence, elles sont l’expression même du bonheur d’exister.

Longtemps je me suis couchée de bonne heure, avec un livre ou un homme, mais vraiment de très bonne heure.

Longtemps je me suis couchée de bonne heure, avec un livre ou un homme, mais vraiment de très bonne heure. Toutes les semaines je vais acheter des œufs chez pépé Max et mémé Lulu.

Toutes les semaines je vais acheter des œufs chez pépé Max et mémé Lulu.