Bonjour chers lecteurs et chères lectrices dont je connais l’imagination féconde et tortueuse. Avez-vous remarqué que le ciel est bleu, le temps radieux et que la Saint Valentin approche ? Que les arbres et arbustes montrent des bourgeons gorgés de sève malgré le froid ?

En ce moment je suis plongée dans l’écriture et la documentation du recueil Après la guerre et j’ai besoin d’un air plus léger pour me sentir vivante et pouvoir continuer mon travail. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui une

Nouvelle érotique et littéraire interactive : Un repas inoubliable.

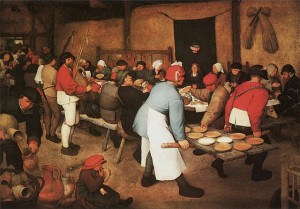

Vous aurez, chers lecteurs, le pouvoir du romancier, vous allez vous prendre pour les dieux de l’Olympe et manipuler les humains (enfin surtout les femmes) qui s’agitent, en bas, dans la salle à manger d’Anatole, vous allez influencer la suite de l’histoire par vos suggestions, vous pourrez choisir votre championne, ralentir ses concurrentes, les égarer, bref vous créerez le corps de la nouvelle en répondant à la question figurant à la fin de l’épisode.

Il existe deux contraintes : la première, c’est que je choisirai seule la suggestion qui répondra le mieux à mon imagination ; lorsque j’hésiterai entre plusieurs possibilités, je les soumettrai à votre vote. La deuxième, c’est que la nouvelle devra être impérativement terminée pour le 8 mars, journée de la femme. Une précision : inutile de me faire des suggestions pornographiques ou sado-masochistes : j’aime le même homme depuis mes vingt ans et ce ne sont pas des territoires que j’ai explorés, adressez-vous à des spécialistes. Renoncez à DSK il est très pris ces temps-ci.

Bonne lecture à tous !

Un repas de fête

Un repas de fête

Première partie

Anatole sursauta au coup de sonnette impérieux. Il n’aurait jamais dû céder à la demande d’Anastasia, il connaissait pourtant son goût du blasphématoire, de l’obscène et de l’érotique, cela allait mal tourner, il en était sûr. Anastasia et sa horde de copines prêtes à engloutir du mâle, il voyait déjà leurs petites langues pointues surgir au coin de leur bouche, leurs yeux brillants de femelles affamées par la disette sentimentale et sexuelle clignoter en direction de la chair offerte. Il frissonna.

Cela faisait bientôt trente ans qu’Anatole était incapable de s’opposer à la tornade qui lui tenait lieu de sœur. Il tremblait devant elle depuis que, à peine âgée de deux ans, elle lui avait mordu la joue jusqu’au sang pour lui subtiliser un play-mobil.

Anatole, trente-trois ans, cœur de midinette, célibataire attentif à son look, adepte des salles de sport et amateur d’art, propriétaire du superbe appartement où allait avoir lieu ce qu’Anastasia qualifiait déjà de « Sainte Cène », ouvrit la porte blindée d’un geste sec.

En face de lui, sourire professionnel accroché à ses lèvres minces, Léocadia, attendait que le grand dadais effaré se décide à s’effacer pour les laisser entrer, elle et Allan. Allan était l’employé du jour ; Léocadia ne s’appelait pas Léocadia mais elle trouvait que cela faisait littéraire et mystérieux, quant à ses employés elle les avait tous rebaptisés d’un prénom américain qu’elle trouvait glamour. Protection de la vie privée, leur expliquait-elle, vous n’imaginez pas le nombre de femmes qui va vous poursuivre… Léocadia était très attentive à la demi-douzaine d’éphèbes qui composait son personnel. Elle veillait à ce que chacun ait au moins une journée de congé après une prestation : c’était très fatigant, elle le savait bien, elle l’avait expérimenté par conscience professionnelle avant de monter sa boîte.

Allan, vingt-cinq ans et un corps d’un mètre-quatre-vingt-cinq à se faire pâmer jusqu’aux saintes femmes retirées dans un couvent pour fuir la tentation de la chair, venait de poser quelque chose de particulièrement encombrant pendant que sa patronne parlementait avec le type nerveux qui encombrait l’entrée.

— Monsieur Santonge ? Léocadia, la patronne d’Un repas inoubliable. Est-ce que nous pouvons entrer et installer le matériel ?

— Oui, oui, bien sûr…

Anatole croisa les yeux bleus de l’éphèbe, crut y sentir de la moquerie devant son absence de pectoraux, rougit et détesta immédiatement cet imbécile. Léocadia jaugea l’immense appartement. Il y avait même une salle à manger, ce qui n’était plus courant de nos jours. Les gens demandent une prestation de haut niveau mais il faut opérer dans des lieux sans aucune classe, se cogner aux murs, parfois même renoncer à la table pour se contenter de ce qui se trouve dans l’appartement et découper le sagex avec la scie thermique. Léocadia facturait toujours le sagex neuf en plus. Au prix fort, elle n’était pas n’importe qui.

Léocadia se détendit devant la scène à la mesure de son talent, un léger relâchement de la tension dans son dos rassura Allan : les sautes d’humeur de la patronne stressaient tous ses employés.

— C’est parfait, absolument parfait. Allan, aidez-moi, nous allons mettre la table contre le mur pour installer la nôtre.

— Vous pouvez la mettre au salon, il y a de la place.

Le sourire de Léocadia s’élargit. Anatole aida Allan à déplacer la table laquée. Second regard, et cette fois Anatole comprit que la patronne d’Un repas inoubliable terrorisait autant le beau brun que sa propre sœur le terrorisait, lui.

Il l’aida ensuite à déplier la grande table de deux mètres par un mètre vingt sur laquelle le jeune homme installa une plaque blanche de cinq centimètres d’épaisseur de la même dimension que la table avec une facilité déconcertante.

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Anatole pour qui le mot bricolage recelait des mystères proches des initiations des indiens Yanomanis.

Léocadia sourit encore :

— Du sagex. C’est un isolant. Vous comprenez bien que, même dans un appartement aussi bien chauffé que le vôtre, et je vous assure que ce n’est pas toujours le cas, loin s’en faut, rester nu pendant deux heures avec de la nourriture sur la peau est préjudiciable à la santé. Cela fait partie de la convention collective de la maison : du sagex épais pour sentir la chaleur dans le dos et pour ménager les lombaires des employés. Ce sont des performers pas des fakirs !

Tout en écoutant l’explication de sa patronne le souriant Allan avait commencé à se déshabiller. Sur son blouson de cuir fauve déjà soigneusement plié il empila son sweat-shirt et son jean. Il installa tout ceci dans un grand sac de coton marqué à son nom.

Anatole était pétrifié. Il sentait la rougeur envahir son visage sans qu’il puisse faire quoi que ce soit. Léocadia vint à son secours :

— Chaque performer possède son propre sac, une création exclusive à leur intention : du coton bio, une grande capacité, des poches intérieures pour les accessoires comme le portable et la pochette, sans compter un sac séparé pour les chaussures ! le tout marqué au nom de chacun. Une attention de la maison qui fidélise les employés, n’est-ce pas Allan ?

— C’est sûr… Se sentir respecté est important, dit ce dernier en enlevant son slip et ses chaussettes.

Anatole ne savait pas quoi faire de ses yeux ni du reste de sa personne. Léocadia n’était pas restée inactive pendant ses explications ; elle avait sorti une nappe blanche de la cantine métallique et l’installait soigneusement sur la table, chassant le moindre faux-pli d’un air soucieux. Un signe de tête et l’éphèbe effeuillé saisit une chaise pour grimper sur la table. Il procéda par gestes lents, attentif à ne pas déranger la nappe, en une chorégraphie lente où il déploya son superbe corps sur tout le blanc du lin immaculé.

— Un peu plus au centre, s’il vous plaît Allan…

Le jeune homme se décala. Anatole avait reculé jusqu’à la porte et recommençait à respirer devant sa fuite imminente.

— Si vous pouviez rester, monsieur, je ne veux pas avoir à forcer la voix pour vous demander de l’aide quand j’aurai besoin de vous.

Elle avait des yeux partout, c’était une Gorgone dont le regard pétrifiait tous les mâles, il n’y avait qu’à voir ce pauvre garçon qui ne bougeait plus d’un pouce depuis qu’elle avait ordonné : « Ne bougez plus Allan, c’est parfait. »

Léocadia sortit toute une série de Tupperware de sa cantine et les posa sur une desserte.

Une fois les contenus déballés, elle regarda le jeune homme, revint aux emballages, enfila des gants de latex et attaqua son œuvre, sans un mot.

Elle commença par orner la tête d’Allan. Le jeune homme possédait de superbes boucles brunes : le cœur d’une chicorée frisée lui fit bientôt une auréole vert primevère. Léocadia était lancée ; Anatole observait le ballet fasciné des mains qui plongeaient dans la salade avant de virevolter autour du corps nu d’Allan. Tout un dégradé de verts formait un trait épais autour de sa chair légèrement ambrée.

Feuilles de chêne blondes au niveau du cou, laitue Iceberg au niveau des épaules, batavia, rougette de Montpellier et chicorée de Trévise à feuilles rouges au niveau des hanches et du sexe, jeunes pousses de betteraves aux tiges rouges et au beau vert vif au niveau des fesses, mâche et roquette au niveau des jambes… Ensuite elle parsema le reste de la nappe avec des feuilles de laitues pommées, disposa des branche de céleri par séries de trois à intervalles réguliers, recula pour visualiser son œuvre et sembla satisfaite.

Elle empila les emballages avant de sortir les suivants. Disposa alors des poivrons rouges coupés finement sur la rougette de Montpellier. Ce rouge vif magnétisait le regard au niveau du sexe du jeune homme, un sexe frigorifié d’après ce que voyait Anatole.

— Est-ce que ça va Allan ?

— Oui madame, mais je n’aurais rien contre le fait que vous installiez le plat chaud sur mon ventre…

— Bien sûr, il arrive tout de suite.

De nouveau la cantine. Léocadia sortit un grand plat rond revêtu de liège d’où émanaient de délicieuse odeurs de bœuf au gingembre et le posa sur le nombril du jeune homme.

— C’est mieux comme ça ?

— C’est parfait. Une agréable chaleur, merci madame.

Léocadia expliqua tous les essais qui avaient mené à la perfection du show. Le premier employé, Dylan, avait essuyé les plâtres. D’abord une pneumonie : c’était un buffet, trop de froid. Ensuite il avait subi des brûlures au second degré, très douloureuses : l’innovation du plat était insuffisante, elle avait oublié l’isolation de celui-ci. Il y avait eu ensuite des tâtonnements avec le liège, l’épaisseur de la couche jusqu’à ce que seule une douce chaleur pénètre la peau et réchauffe le ventre du performer.

Pauvre Dylan, pensait Anatole qui se sentait devenir livide.

— Maintenant tout est parfaitement au point, et le design correspond parfaitement à nos prestations haut de gamme, vous allez voir.

Deux petits plats ronds au niveau des mamelons, un plat rectangulaire rempli de riz basmati au niveau du plexus. Restait le sexe entouré de tout ce rouge, un beau membre rehaussé du triangle noir du pubis.

— Je vais vous demander de sortir maintenant, monsieur. Je dois préparer le dessert, la pièce maîtresse du dispositif, La surprise du chef. D’ailleurs il est déjà presque l’heure. Vos invitées arrivent dans dix minutes.

Lorsque le deuxième coup de sonnette impérieux de la soirée retentit, Léocadia venait d’installer les piques des amuse-bouche (figues farcies au fromage blanc) entre les orteils d’Allan.

Elles avaient respecté la consigne et se tenaient devant la porte en rangs serrés sur le palier, elles étaient toutes là : sa sœur Anastasia, bien sûr, son alter ego Solenn, une petite peste brune qu’elle avait connu à l’école maternelle de la Sainte Famille, Adeline la douce brebis égarée au milieu de ces louves, Karolina la slave explosive, Mercedes le sosie de la fille de Picasso et Elizabeth l’obsédée du groupe qui lui passait toujours la main sur les fesses. Anatole surnommait le groupe « les Walkyries ».

— Bonjour mon frérot adoré, lui susurra la blonde énergumène qui trompait son monde.

— Bonjour le plus craquant ! s’exclama Elizabeth, et comme il s’obstinait à raser le mur de l’entrée, elle se vengea en caressant ses attributs virils.

Les autres se firent tout aussi démonstratives : Adeline lui lécha l’oreille droite, Karolina le serra contre elle avec emportement, Mercedes soupira que c’était du gâchis qu’il soit toujours tout seul et Adeline se contenta de deux baisers sonores sur les joues. Il lui en fut reconnaissant.

Les Walkyries se précipitèrent à la salle à manger sans autre préambule. Allan, recouvert de nourriture, auréolé de verdure, Allan reposait sur la table et avança les lèvres vers elles, yeux bleus langoureux prometteurs de délices. Une coquille rouge vif recouvrait entièrement son sexe.

Léocadia laissa les jeunes femmes s’emplir d’excitation, attendit que les exclamations triviales se calment et prit la parole :

— Bonjour mesdemoiselles. Sur la table garnie de ce festin inoubliable se trouve Allan ; il ne peut malheureusement pas vous saluer sans déranger la présentation des mets. Cependant il vous observera tout au long du repas ; il aura le temps de s’exciter durant vos frôlements lorsque vous vous servirez de nourriture. Comme vous le voyez, son sexe est recouvert d’une coquille rouge contenant le dessert, la surprise du chef. Une seule d’entre vous aura droit à ce dessert et à la récompense érotique auquel il donne droit. Bonne chance à toutes et que le repas commence !

Question numéro 1 : Pensez-vous qu’Anatole aura le droit de rester pendant le festin et pourquoi ?