Qui n’a pas encore lu L’Île du Point Némo de Jean-Marie Blas de Roblès, ce pavé diabolique de près de 500 pages que l’on peut aborder d’innombrables façons ? Qui ne s’est pas encore laissé embarquer dans cette enquête improbable et jubilatoire à la recherche d’un diamant en compagnie d’un milliardaire opiomane. Martial Canterel, et de son ami Holmes, John Shylock de son prénom ?

Qui n’a pas encore lu L’Île du Point Némo de Jean-Marie Blas de Roblès, ce pavé diabolique de près de 500 pages que l’on peut aborder d’innombrables façons ? Qui ne s’est pas encore laissé embarquer dans cette enquête improbable et jubilatoire à la recherche d’un diamant en compagnie d’un milliardaire opiomane. Martial Canterel, et de son ami Holmes, John Shylock de son prénom ?

Martial Canterel, cela vous dit quelque chose ? C’est le nom du héros de Locus Solus, le roman de Raymond Roussel, et par cette brillante allusion l’auteur nous signale que son roman sera particulièrement déjanté.

Reprenons : le fameux diamant Anankè a disparu pendant que trois pieds droits chaussés d’une basket de la même marque apparaissaient dans les environs du château écossais de la belle et mystérieuse Lady MacRae que Martial Canterel a autrefois intimement connu. Le fruit de cette connaissance s’appelle Verity.

Anankè, la nécessité, la contrainte à l’origine du roman, l’objet dont le vol nécessaire sera prétexte à une poursuite échevelée, Anankè et Notre Dame de Paris, les Misérables, les Travailleurs de la Mer : voilà le grand Victor concurrencé dans sa logorrhée et son amour des détails !

Le majordome noir de Holmes s’appelle Grimod de La Reynière, mélange de Grimaud, le valet d’Athos dans Les Trois Mousquetaires et du feuilletoniste Alexandre Balthazar Grimod de la Reynière qui était né sans doigts, vous comprendrez vite l’utilité de la précision, quant à Alexandre… Stop !

Je vous laisse repérer les clins d’œil littéraires ; reprenons :

Prenez des personnages tout droit sortis des poids lourds de la littérature du XIXe siècle, feuilletonnistes assumés ou préoccupés de la postérité, assaisonnez d’écrivains moins repérables du XXe, n’oubliez pas qu’Anankè signifie contrainte et jouez avec la narration. Ajoutez des strates et des fractures temporelles pour dérouter le lecteur, des personnages secondaires truculents pour l’enchanter comme le cruellissime assassin l’Enjambeur Nô, quelques prostituées asiatiques particulièrement douées, un Chinois colombophile à la libido perverse qui dirige une usine de liseuses électroniques, le docteur Mardrus, expert es sexualité des calamars (et traducteur des Mille et une Nuits dans la réalité…), etc.

Voilà que je recommence. La faute à ce roman dont on ne sait jamais ressortir, quitte à prendre une indigestion parce que Jean-Marie Blas de Roblès ne sait pas faire maigre. Il faut toujours qu’il rajoute un peu d’épices salaces, de rêves et d’événements incroyables et merveilleux. Lisez la table pages 459 à 461 pour avoir une idée de ce kaléidoscope de jeux de mots limites et jubilatoires. Il n’hésite pas à faire scabreux ou potache :

— Sanglard ? s’exclama le docteur Mardrus avec transport. Le Sanglard de « Un coup à l’aveugle : comportement sexuel désorienté chez un calmar des abysses », le brillant article paru dans les Biology Letters de la Royal Society ?

Les Derniers télégrammes de la nuit qui ponctuent le récit jouent dans le registre de l’absurde :

Choses qui affolent les sens et boursouflent le sexe derrière la braguette :

Le voyant aveugle prophétisait en tétant les seins de ses consultantes. Son futur est à Fresnes.

Il ne s’embarrasse pas non plus de subtilités, copiant la désinvolture de Victor et d’Alexandre :

Comment nos amis se retrouvèrent indemnes sur le rivage de Melville Island, au nord du continent australien, et par quels expédients ils réussirent à continuer leur voyage jusqu’à destination, c’est ce que nous nous permettons d’omettre pour ne pas rallonger inutilement notre récit.

Tout se mêle dans ce roman d’aventures excessif et palpitant (et parfois fatigant, vite, faites une pause) : le Crime de l’Orient Express, l’Île au Trésor, Moby Dick, le Transsibérien avec une attaque de fous de Dieu absolument superbe, le voyage en ballon, ils sont tous là, les livres et les auteurs qui ont enchanté notre enfance, et lorsque nous atteignons enfin les rivages de cette Île du Point Nemo nous savons que nous arrivons à destination et que l’intrigue va se dénouer.

Mais il y a longtemps que nous avons compris que l’essentiel était ailleurs que dans cette histoire rassemblant tous les poncifs de la littérature d’aventure et les préoccupations écologiques de notre époque :

Toute phrase écrite est un présage. Si les événements sont des répliques, des recompositions plus ou moins fidèles d’histoires déjà rêvées par d’autres, de quel livre oublié, de quel papyrus, de quelle tablette d’argile nos propres vies sont-elles le calque grimaçant ?

Une seule façon de lutter contre ce vertige, cette angoisse des mises en abîme infinies : accepter tout ce qui façonne et alimente l’imagination, entre lectures passées et angoisses personnelles, il finira bien par émerger une pépite :

C’est étrange la manière dont l’imagination fonctionne, et comme elle s’apparente au rêve. On prend un bec par ici, une patte par là, un plumage, des écailles luisantes, et une machine en nous les recompose pour en faire une créature nouvelle, un collage monstrueux de bribes, de choses vues, de lectures oubliées, de peurs enfantines qui reviennent, s’agglomèrent dans la nuit pour former des îles, des continents noirs. De l’aléatoire programmé, du factice. Strictement rien qui ne naisse d’un recyclage, d’une laisse de mer sur la grève. Nous sommes agis par des marées que nous ne maîtrisons pas, mais de temps à autre, il en advient un bois flotté dont l’énigme semble avoir la puissance de modifier le monde.

Quand Dulcie, la femme haïtienne d’Arnaud Méneste s’éveille enfin, elle commence à lire Narragonia le livre d’Arnaud. Tant il est vrai que dans la façon de raconter une histoire, tout est une question d’angle de vue.

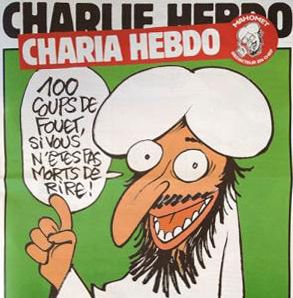

Bien sûr que nous voudrions un monde apaisé où on ne transformerait pas une petite fille en bombe, où on n’enlèverait pas des centaines d’adolescentes, où on ne massacrerait pas d’une manière atroce des populations entières, où on ne décapiterait pas les humanitaires et où la Kalashnikov se trouverait dans le musée des horreurs, mais comment s’arranger avec la réalité ?

Bien sûr que nous voudrions un monde apaisé où on ne transformerait pas une petite fille en bombe, où on n’enlèverait pas des centaines d’adolescentes, où on ne massacrerait pas d’une manière atroce des populations entières, où on ne décapiterait pas les humanitaires et où la Kalashnikov se trouverait dans le musée des horreurs, mais comment s’arranger avec la réalité ?