« J’ai mis longtemps à me considérer comme écrivain », disait Delphine de Vigan dans un entretien radiophonique. Je n’avais pas vraiment compris pourquoi elle disait cela, n’ayant rien lu d’elle, même pas son best-seller Rien ne s’oppose à la nuit. Celui-ci cumulait de gros handicaps dans la grille de mon intransigeance : un auteur appartenant au milieu médiatique parisien, une histoire autobiographique et le gros succès public suite au matraquage publicitaire de la machinerie éditoriale.

« J’ai mis longtemps à me considérer comme écrivain », disait Delphine de Vigan dans un entretien radiophonique. Je n’avais pas vraiment compris pourquoi elle disait cela, n’ayant rien lu d’elle, même pas son best-seller Rien ne s’oppose à la nuit. Celui-ci cumulait de gros handicaps dans la grille de mon intransigeance : un auteur appartenant au milieu médiatique parisien, une histoire autobiographique et le gros succès public suite au matraquage publicitaire de la machinerie éditoriale.

J’aime la littérature éloignée du cirque moutonnier, les auteurs qui chuchotent leurs mots nécessaires, les éclats noirs qui déchirent l’âme ou secouent les certitudes loin du produit frais vite périmé, les anciens obsédants à la musique neuve. Autant dire que je n’ai pas lu ce livre malgré la musique de son titre à la Scott Fitzgerald, Rien ne s’oppose à la nuit.

J’ai eu tort et raison à la fois.

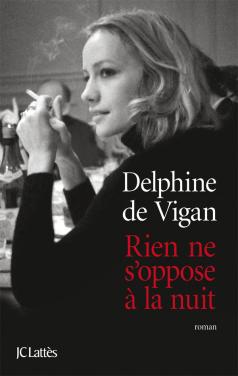

La mère de l’auteur, atteinte d’un cancer, s’est donné la mort. Delphine de Vigan entend retracer la vie de celle-ci, façon de faire son deuil bien sûr, mais l’entreprise se révèle à la fois difficile et ambiguë : comment restituer une vie sans recréer son entourage ? Où arrêter la description, retenir le détail de trop, intrusif et malsain ? Je me suis laissée prendre par cette famille hors normes, avec son grand-père écrasant et complexe, cette famille nombreuse pleine de talents, d’originalité, de drames et de suicides, dont celui de la mère de l’auteur, héroïne de ce livre. Cette femme si belle qui se trouve sur la photo de couverture, blonde et fragile, regard lointain, photo volée au passé familial, photo gênante peut-être… Exhibitionnisme ? Amour filial ? Comment démêler les sentiments équivoques de la fille décrivant par le menu la vie de la mère ? Partout Delphine de Vigan exprime ses doutes sur la validité de son entreprise :

Ai-je le droit d’écrire que ma mère et ses frères et sœurs ont tous été, à un moment ou un autre de leur vie (ou toute leur vie), blessés, abîmés, en déséquilibre, qu’ils ont tous connu, à un moment ou un autre de leur vie (ou toute leur vie), un grand mal de vivre, et qu’ils ont porté leur enfance, leur histoire, leurs parents, leur famille, comme une empreinte au fer rouge ? (…)

Je ne sais pas. (p.180)

Elle ne sait pas, et pourtant elle écrit, fouille, donne des détails parfois dérangeants, faisant fi de la douleur possible de ceux qui restent. Cette famille attire le lecteur qui oublie par moments que Delphine parle de ses proches, elle est si romanesque avec ses personnages tous plus originaux les uns que les autres ! De plus, ils semblent dépourvus du quotidien aride qui compose les existences ordinaires. Il est écrit roman sur la page de couverture, et cette façon de combler les vides ressemble parfois à un aveu d’impuissance :

Je perçois chaque jour qui passe combien il m’est difficile d’écrire ma mère, de la cerner par les mots, combien sa voix me manque. Lucile nous a très peu parlé de son enfance. Elle ne racontait pas. Aujourd’hui, je me dis que c’était sa manière d’échapper à la mythologie, de refuser la part de fabulation et de reconstruction narrative qu’abritent toutes les familles. (…)

Ce qui me manque au fond, c’est son point de vue à elle, les mots qu’elle eût choisis, l’ordre d’importance qu’elle eût attribué aux faits, les détails qui lui eussent appartenu. (…) Je recompose, certes, je comble les creux, j’arrange à ma manière. Je m’éloigne un peu plus de Lucile en voulant l’approcher. (p.151-152)

Les pages concernant ce passé recomposé ne sont pas forcément les plus réussies, contrairement aux souvenirs personnels de la narratrice, empreints de liberté et d’abandon :

Lucile partait tôt le matin et rentrait tard le soir, nous traînions du côté des tirettes à un franc, nous jouions aux billes sur les allées de goudron rose, nous écoutions Dave et Ringo sur des mange-disques, nous coupions les cheveux des poupées. Entre la sortie de l’école et l’heure du retour de Lucile se déployait un temps où l’enfance était reine, un temps vagabond que suffisait à combler la dégustation d’un roudoudou, un temps qui filait entre nos doigts poisseux et semblait n’avoir aucune limite.(p.199)

Très vite surviennent la douleur et la déstabilisation. La très belle Lucile souffrait-elle de troubles bipolaires comme le suppose sa fille ? Les abus sexuels de la part de son propre père étaient-ils à l’origine de cette souffrance ? Rien de prouvé, nous sommes dans le ressenti, pas dans la description clinique. Celle-ci se trouve p.322-323, avec la peinture de Sainte-Anne où Lucile a été hospitalisée :

Ici, des femmes et des hommes se traînaient dans des couloirs surchauffés, passaient des journées entières devant un téléviseur mal réglé, se balançaient sur des chaises ou se réfugiaient sous des couvertures qui n’avaient pas grand-chose à envier à celles des prisons. Certains étaient là depuis des années, sans perspective d’un ailleurs, parce qu’ils constituaient un danger pour eux-mêmes et pour les autres, parce qu’il n’y avait pas d’autre endroit où les mettre, parce que leur famille avait renoncé depuis longtemps. Au retour de ces visites, hantée par ces atmosphères, j’écrivais les portes refermées derrière moi, les trousseaux de clés qui tintent, les malades qui errent dans les couloirs, le bruit des transistors, (…) ces corps mécaniques, désarticulés, ces chairs amollies par l’inactivité et l’ennui, ces regards fixes, ces pas traînants, ces êtres que rien ne semblait pouvoir sortir de là et que les médicaments empêchaient de hurler.

Somptueux et hallucinatoire, les talents d’écriture de Delphine de Vigan ne sont pas contestables. Au final, ce livre plein de souvenirs, de projections et de douleurs est-il une œuvre de fiction ou une mise en scène de l’écrivain en désarroi ? Difficile de se prononcer, mais laissez-vous submerger si ce n’est déjà fait par cette famille au bord de la folie, laissez-vous noyer dans la mélancolie : rien ne s’oppose à l’écriture quand la nuit ressuscite ses fantômes.

Le sujet de L’autre Joseph est alléchant : l’arrière grand-père de l’auteure était compagnon d’enfance de Joseph Djougachvili, autrement dit Staline, et sans doute plus, tellement la ressemblance entre les deux garçons et leur père supposé est frappante.

Le sujet de L’autre Joseph est alléchant : l’arrière grand-père de l’auteure était compagnon d’enfance de Joseph Djougachvili, autrement dit Staline, et sans doute plus, tellement la ressemblance entre les deux garçons et leur père supposé est frappante.

Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille.

Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille. Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou :

Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou : Voilà un carrelage fait-main, terre cuite aux tons assourdis, mur de zelliges, pas de doute : nous sommes au Maroc. La couverture des Éditions Liana Levi pour le roman Rouge argile de Virginie Ollagnier est parfaite : cette terre cuite happe le regard et la main, plonge le lecteur (et plus souvent encore la lectrice) dans une chaude atmosphère qui l’embarque très vite en voyage :

Voilà un carrelage fait-main, terre cuite aux tons assourdis, mur de zelliges, pas de doute : nous sommes au Maroc. La couverture des Éditions Liana Levi pour le roman Rouge argile de Virginie Ollagnier est parfaite : cette terre cuite happe le regard et la main, plonge le lecteur (et plus souvent encore la lectrice) dans une chaude atmosphère qui l’embarque très vite en voyage : « J’ai mis longtemps à me considérer comme écrivain », disait Delphine de Vigan dans un

« J’ai mis longtemps à me considérer comme écrivain », disait Delphine de Vigan dans un