Au début, on croit que quelqu’un s’est trompé et, distrait, a posé son catalogue IKEA sur le présentoir de livres… Design reconnaissable entre tous, quel est le nom de ce canapé, déjà ? Pourtant quelque chose cloche. Dans les cadres bon marché affichés sur le mur, un homme aux yeux blancs appuie ses deux mains sur le mur comme s’il voulait le traverser. Bienvenue dans Horrorstör, le livre de l’Américain Grady Hendrix.

Au début, on croit que quelqu’un s’est trompé et, distrait, a posé son catalogue IKEA sur le présentoir de livres… Design reconnaissable entre tous, quel est le nom de ce canapé, déjà ? Pourtant quelque chose cloche. Dans les cadres bon marché affichés sur le mur, un homme aux yeux blancs appuie ses deux mains sur le mur comme s’il voulait le traverser. Bienvenue dans Horrorstör, le livre de l’Américain Grady Hendrix.

L’impression de catalogue se renforce en feuilletant le livre : chaque chapitre est précédé par un dessin réclame d’un produit typiquement suédois. Pourtant, insidieusement, les produits présentés évoluent. Au début se trouve De BROOKA

Le canapé de vos rêves. Des coussins en mousse à mémoire de forme et un dossier haut pour un soutien optimal des vertèbres cervicales, BROOKA est le meilleur début de la fin de votre journée !

En petites lettres, les couleurs, dimensions et référence de l’article, comme dans l’enseigne bien connue. On passe après quelques meubles et chapitres à BODAVEST

Cumulant les avantages des meilleurs systèmes de contention traditionnels, BODAVEST vous confine et empêche le flux tumultueux du sang vers votre cerveau. L’immobilité forcée vous oblige à l’introspection et vous libère des stimuli extérieurs stressants.

En petites lettres, matière, dimensions et référence de l’article.

Nous sommes au milieu du livre ! Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter INGALUT

Vous soumettre à la panique, à la terreur et au désespoir de la noyade sans jamais vous accorder le soulagement de la mort, tel est le but de l’élégant INGALUT. Son bain d’hydrothérapie vous permet de souffrir encore et encore jusqu’à ce que vous soyez entièrement guéri.

Les articles suivants, vous les découvrirez tout seul…

Vous l’aurez compris, dans Horrorstör (quelque chose comme le magasin de l’horreur) l’auteur s’en donne à cœur joie. Il se protège bien sûr en disant qu’il ne parle pas d’IKEA mais d’Orsk son concurrent bas de gamme, mais vous reconnaîtrez la grande enseigne à chaque page. La façon dont sont présentés les meubles à monter soi-même, les employés conseillant les clients-amis, la philosophie lénifiante, les circuits immenses faisant parcourir tout le magasin… Les techniques sophistiquées comme la désorientation programmée (pas de point de repère, un circuit sinueux), le management destiné à faire sortir le meilleur de chaque employé et le maximum de la poche du client badaud, tout est là.

Avec dans le rôle principal Amy, jeune femme velléitaire et râleuse, le chef Basil qui cite à tout moment le fondateur de l’enseigne, la gentille Ruth Ann qui n’a que le magasin pour famille, et deux intrus chasseurs de fantômes, les vendeurs Matt et Trinity.

Mais quelque chose ne va pas dans le magasin de Cleveland : des appels au secours, des odeurs innommables, des objets abîmés, des graffiti… Les employés restent la nuit pour piéger le ou les responsables.

Commence alors la partie horreur du roman, avec des parallèles éclairants : le bagne des employés du magasin a été construit sur un bagne détruit au XIXe siècle et les âmes d’autrefois reviennent sur les lieux. Le magasin Orsk redevient la Ruche. Le magasin où chaque employé a l’impression d’être épié par les caméras redevient la prison où les prisonniers pensent qu’aucun de leur geste n’échappe à leur gardien : c’est le concept de la panoptique utilisé au XIXe siècle.

Au cours de cette nuit d’horreur, le gardien fou prend possession du corps d’un SDF qui squattait le magasin, les tortures, les zombies, les hordes de rats et le pus dégoulinant des plafonds s’accumulent comme dans un page turner, l’auteur s’en donne à cœur joie.

Question style, bon, on ne va pas chipoter, le livre est efficace, un vrai jeu de la désorientation programmée avec des personnages sympathiques. On exclut bien sûr les responsables d’un cynisme absolu, c’est la règle, non ? Quant à la fin, ah, la fin, c’est un vrai plaisir que je vous laisse découvrir. Voilà pour le premier degré.

Mais au-delà du roman d’horreur, la critique sociale de ce mode de consommation et d’exploitation des travailleurs est magistral, le magasin concentrationnaire est métaphoriquement une bête monstrueuse :

Amy décida de faire le grand tour. Défiant l’aboutissement brillant de la réflexion d’une équipe de psychologues ès Marketing, elle remonta Orsk à l’envers. Commençant par l’anus de la bête (les caisses), elle remonta son système digestif jusqu’à sa bouche (l’entrée de l’Expo). Le magasin avait été pensé pour obliger les clients à avancer dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le but était de les maintenir dans une espèce d’état hypnotique. Amy, elle, avait seulement l’impression de déambuler dans une maison hantée de fête foraine toutes lumières allumées. Elle passait totalement à côté de l’effet recherché.

Horrorstör de Grady Hendrix, un format carré aux éditions Milanetdemi, vous ne pouvez pas vous tromper, il est juste plus gros qu’un catalogue IKEA. Et la troisième de couverture est aussi hilarante et inventive que le reste du roman.

Déstabilisant, désorientant et hypercréatif. Pour adolescents sans limite d’âge et consommateurs avertis.

Grady Hendrix

Traduit de l’américain par Amélie Sarn

Milan et demi, août 2015, 240 p., 19€

ISBN : 978-2-7459-7158-6

Le sujet de L’autre Joseph est alléchant : l’arrière grand-père de l’auteure était compagnon d’enfance de Joseph Djougachvili, autrement dit Staline, et sans doute plus, tellement la ressemblance entre les deux garçons et leur père supposé est frappante.

Le sujet de L’autre Joseph est alléchant : l’arrière grand-père de l’auteure était compagnon d’enfance de Joseph Djougachvili, autrement dit Staline, et sans doute plus, tellement la ressemblance entre les deux garçons et leur père supposé est frappante. Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille.

Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille. Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou :

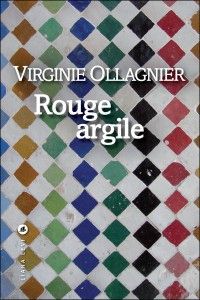

Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou : Voilà un carrelage fait-main, terre cuite aux tons assourdis, mur de zelliges, pas de doute : nous sommes au Maroc. La couverture des Éditions Liana Levi pour le roman Rouge argile de Virginie Ollagnier est parfaite : cette terre cuite happe le regard et la main, plonge le lecteur (et plus souvent encore la lectrice) dans une chaude atmosphère qui l’embarque très vite en voyage :

Voilà un carrelage fait-main, terre cuite aux tons assourdis, mur de zelliges, pas de doute : nous sommes au Maroc. La couverture des Éditions Liana Levi pour le roman Rouge argile de Virginie Ollagnier est parfaite : cette terre cuite happe le regard et la main, plonge le lecteur (et plus souvent encore la lectrice) dans une chaude atmosphère qui l’embarque très vite en voyage :