Ils sont très beaux toute l’année, si graphiques avec leurs cannes noir et leurs feuilles vert tendre… Les bambous noirs du jardin, c’est l’irruption d’un pinceau asiatique dans la campagne occidentale.

Ils sont très beaux toute l’année, si graphiques avec leurs cannes noir et leurs feuilles vert tendre… Les bambous noirs du jardin, c’est l’irruption d’un pinceau asiatique dans la campagne occidentale.

Lorsqu’on achète Phyllostachys nigra en jardinerie, aucune mention de sa floraison. Il est vrai que celle-ci est tout sauf spectaculaire : imaginez des sortes de hampes verdâtres qui pendent au bout des tiges comme des mousses malsaines. Une autre raison sans doute plus importante justifie le silence des notices : la floraison du bambou entraîne la plupart du temps sa mort. Ce qu’il y aura de particulier en ce qui concerne le bambou noir des jardins, c’est que depuis 1932 on le multiplie seulement par rejet, sur toute la planète…

Lorsque le bambou noir fleurira, ce qui n’est pas arrivé depuis 1932, tous les pieds fleuriront en même temps et mourront sans doute en même temps. Une extinction massive appelée Mautam en Asie où le phénomène connaît des connaissances autrement dramatiques que dans nos jardins d’agrément.

Dans le nord-est de l’Inde, Mautam (qui signifie « mort du bambou ») est une malédiction cyclique : tous les 48 ans les grandes forêts de bambous sauvages qui couvrent le tiers du pays fleurissent et meurent. Cet événement est immédiatement suivi par une terrible famine : une fois les graines de bambous épuisées, les rats envahissent les villages. Ils n’ont plus rien à manger dans les forêts de bambous et dévorent tout sur le passage. Tous les 48 ans la population attend le phénomène, et l’absence de réactions des autorités a d’ailleurs provoqué de violentes révoltes. La dernière floraison a eu lieu en mai 2006 et le gouvernement a mobilisé l’armée pour prévenir la famine.

Dans le nord-est de l’Inde, Mautam (qui signifie « mort du bambou ») est une malédiction cyclique : tous les 48 ans les grandes forêts de bambous sauvages qui couvrent le tiers du pays fleurissent et meurent. Cet événement est immédiatement suivi par une terrible famine : une fois les graines de bambous épuisées, les rats envahissent les villages. Ils n’ont plus rien à manger dans les forêts de bambous et dévorent tout sur le passage. Tous les 48 ans la population attend le phénomène, et l’absence de réactions des autorités a d’ailleurs provoqué de violentes révoltes. La dernière floraison a eu lieu en mai 2006 et le gouvernement a mobilisé l’armée pour prévenir la famine.

Il est possible que l’action des rongeurs soit un mécanisme de contrôle biologique : ils dévorent toutes les graines de tous les chaumes de bambous, y compris celles qui auraient pu fleurir en dehors de la période de floraison, ce qui a un impact positif sur leur fertilité. Une fois qu’ils ont épuisé cette manne, ils se tournent vers les parcelles cultivées, d’où la famine.

Le Mautam de 1958-59 a provoqué la mort d’une centaine de personnes et ravagé la région. On estime que la population a tué au moins deux millions de rats.

La mort redoutée mais attendue du bambou noir dans les jardins n’aura sans doute pas des conséquences aussi dramatiques, mais si vous connaissez de grandes bambouseraies dont le bambou noir est l’espèce dominante, précipitez-vous pour observer ce phénomène que vous ne reverrez pas de si tôt…

Dans sa magnifique

Dans sa magnifique

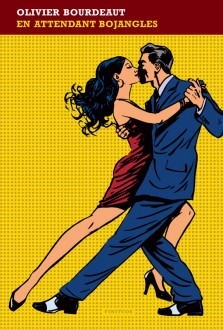

Un petit garçon raconte l’histoire de ses parents, leur vie fantasque où les repères habituels ont disparu, comme si rien n’existait à part le plaisir, la surprise, la danse et les inventions toutes plus surprenantes les unes que les autres :

Un petit garçon raconte l’histoire de ses parents, leur vie fantasque où les repères habituels ont disparu, comme si rien n’existait à part le plaisir, la surprise, la danse et les inventions toutes plus surprenantes les unes que les autres : Le visage tanné par le soleil du vieil homme, sa peau, ses vêtements d’un bleu « à la mode », délavés par le soleil, harmonie entre la chemise et la casquette, et les mains. L’importance des mains. Il y a ce bout de film, la gestion des silences du vieil homme, les maladresses de paroles du photographe qui ne sait comment trouver la bonne hauteur de ton face à ce vieil homme somnolent et un peu sourd. Parler comme un vêtement, un accompagnement pour éviter d’être un prédateur. L’horloge. « C’est un autre temps », dit Raymond d’une voix sourde. Musique de Gabriel Fauré. Glissement à la photo de son père.

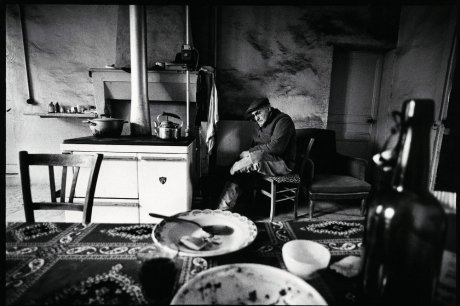

Le visage tanné par le soleil du vieil homme, sa peau, ses vêtements d’un bleu « à la mode », délavés par le soleil, harmonie entre la chemise et la casquette, et les mains. L’importance des mains. Il y a ce bout de film, la gestion des silences du vieil homme, les maladresses de paroles du photographe qui ne sait comment trouver la bonne hauteur de ton face à ce vieil homme somnolent et un peu sourd. Parler comme un vêtement, un accompagnement pour éviter d’être un prédateur. L’horloge. « C’est un autre temps », dit Raymond d’une voix sourde. Musique de Gabriel Fauré. Glissement à la photo de son père. Même environnement que chez le berger des Cévennes, un monde qui meurt, et la culpabilité du fils. Le grand photographe traître à l’agriculture, renégat d’un monde qu’il a fui. Raymond Depardon n’était pas là au moment de la mort de son père, il était en Afrique, actualité, bruissement du monde. Loin de l’horloge. Du silence. Et le père seul au moment de mourir. Culpabilité indépassable du transfuge.

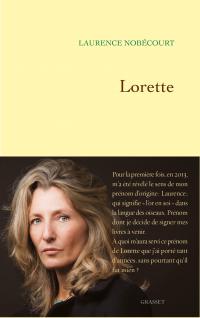

Même environnement que chez le berger des Cévennes, un monde qui meurt, et la culpabilité du fils. Le grand photographe traître à l’agriculture, renégat d’un monde qu’il a fui. Raymond Depardon n’était pas là au moment de la mort de son père, il était en Afrique, actualité, bruissement du monde. Loin de l’horloge. Du silence. Et le père seul au moment de mourir. Culpabilité indépassable du transfuge. « Pour la première fois, en 2013, m’a été révélé le sens de mon prénom d’origine : Laurence ; qui signifie “ l’or en soi ” dans la langue des oiseaux. Prénom dont je décide de signer mes livres à venir. Je ne savais pas alors à quel point nous sommes constitués des lettres qui nous désignent. Ni quels jardins d’ombre recouvrent les pseudonymes avec lesquels nous avançons dans le monde. A quoi m’aura servi ce prénom de Lorette que j’ai porté tant d’années, jusque sur la couverture de mes livres, sans pourtant qu’il fût mien ?

« Pour la première fois, en 2013, m’a été révélé le sens de mon prénom d’origine : Laurence ; qui signifie “ l’or en soi ” dans la langue des oiseaux. Prénom dont je décide de signer mes livres à venir. Je ne savais pas alors à quel point nous sommes constitués des lettres qui nous désignent. Ni quels jardins d’ombre recouvrent les pseudonymes avec lesquels nous avançons dans le monde. A quoi m’aura servi ce prénom de Lorette que j’ai porté tant d’années, jusque sur la couverture de mes livres, sans pourtant qu’il fût mien ?