Vous ne connaissez peut-être pas le titre du tableau American Gothic, pas plus que son auteur le peintre américain Grant Wood, mais vous l’avez vu de multiples fois, parce que c’est un des favoris des séries télévisées américaines qui l’utilisent à toutes les sauces : chez les Simpson,  Dexter, Doctor Who, où il apparaît soit sous forme de personnages soit sous forme de tableau. France 2 l’a repris dans le générique de l’émission D’art d’art sur France 2, et celui de la série américaine

Dexter, Doctor Who, où il apparaît soit sous forme de personnages soit sous forme de tableau. France 2 l’a repris dans le générique de l’émission D’art d’art sur France 2, et celui de la série américaine  Desperate Housewives, où une pin-up détourne le sévère mari et met sa femme dans une boîte de sardines doit vous évoquer des souvenirs.

Desperate Housewives, où une pin-up détourne le sévère mari et met sa femme dans une boîte de sardines doit vous évoquer des souvenirs.

On le retrouve plus curieusement sur l’affiche d’un film d’horreur anglais (American Gothic de John Hough)  et la pochette d’un album d’un groupe français, Ginger Ale, qui nous concocte une bière amère avec un titre anglais tirant lui aussi du côté obscur de la force: Daggers Drawn, traduction À couteaux tirés !

et la pochette d’un album d’un groupe français, Ginger Ale, qui nous concocte une bière amère avec un titre anglais tirant lui aussi du côté obscur de la force: Daggers Drawn, traduction À couteaux tirés !

Ce tableau a été détourné de nombreuses fois, comme s’il était si souple qu’il se prête à toutes les interprétations. Il a été utilisé pour le réveil des ancêtres de Mulan (que viennent faire ces parangons de la vertu américaine dans cette galère chinoise ?), pour La Nuit au musée 2, et cette liste incomplète risque fort de s’allonger tant le tableau de Grant Wood semble malléable.

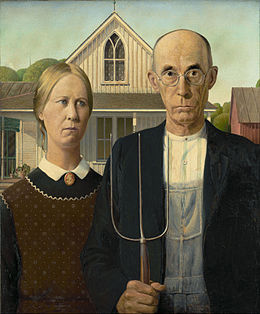

Pourquoi un tel destin alors que ce qui est représenté dans ce tableau est si typiquement américain ? Devant une maison blanche de style gothique charpentier de l’Iowa, maison que vous pouvez observer à droite,  Grant Wood flanque sa sœur et son dentiste. Il vieillit la sœurette qui se retrouve avec un austère tablier comme une fermière du siècle précédent, et il déguise également le dentiste en fermier, lui mettant une fourche à foin plutôt qu’une fraise dans la main droite. L’histoire ne dit pas si les deux modèles improvisés ont été enchantés du résultat, mais ils y ont gagné une célébrité inattendue et ont été propulsés au rang d’archétypes. Une telle célébrité s’explique en partie par le contexte historique de ce tableau peint dans les années 30.

Grant Wood flanque sa sœur et son dentiste. Il vieillit la sœurette qui se retrouve avec un austère tablier comme une fermière du siècle précédent, et il déguise également le dentiste en fermier, lui mettant une fourche à foin plutôt qu’une fraise dans la main droite. L’histoire ne dit pas si les deux modèles improvisés ont été enchantés du résultat, mais ils y ont gagné une célébrité inattendue et ont été propulsés au rang d’archétypes. Une telle célébrité s’explique en partie par le contexte historique de ce tableau peint dans les années 30.

Si les villes américaines avaient profité de l’essor économique qui avait succédé à la première guerre mondiale, il n’en était pas de même pour les campagnes où l’on subsistait avec difficulté : une femme obligée de vivre avec son père parce qu’elle n’avait pas trouvé de mari, voilà qui devait parler profondément à beaucoup d’Américains. Au moment où Grant Wood a peint son tableau, la moitié de ses compatriotes se trouvaient dans un tel état de pauvreté que des troubles éclataient un peu partout dans les villes et que des milliers de familles de fermiers se retrouvaient sur les routes ou dans des sortes de camps de réfugiés, les Hoovervilles. Cette belle maison blanche traditionnelle avec ce père et cette fille vieillissante ne faisaient rêver personne : visage figé, sévère, regard triste, on ne sait pas si l’homme tient sa fourche comme une arme pour se défendre contre d’éventuels rôdeurs affamés ou pour marquer de façon symbolique son appartenance à une communauté. Vous remarquerez que le même motif de la fourche se retrouve exactement au même niveau, dupliqué sur la chemise de l’homme : on se protège des vagabonds mais aussi du Diable. La fenêtre gothique qui domine les personnages évoque irrésistiblement une église ; la fourche de l’homme, menaçante, et les ombres qui gagnent les personnages depuis le sol, distillent l’angoisse de cette terre de foi qui désespère les hommes puisqu’elle ne les nourrit plus. Le peintre n’avait sans doute pas conscience de tout ce qu’on pouvait lire dans son tableau, lui qui avait suivi une formation parisienne et qui disait avoir mis devant la maison les personnages qui lui semblaient aller avec celle-ci. Cependant, loin de cette légèreté et de cette absence de conscience des drames qui se vivaient à ce moment de l’Histoire, il avait délivré un message d’angoisse parfaitement illustré par les films d’horreur utilisant cette image d’une Amérique à la fois folklorique et imprégnée de religion.

Au moment où Grant Wood a peint son tableau, la moitié de ses compatriotes se trouvaient dans un tel état de pauvreté que des troubles éclataient un peu partout dans les villes et que des milliers de familles de fermiers se retrouvaient sur les routes ou dans des sortes de camps de réfugiés, les Hoovervilles. Cette belle maison blanche traditionnelle avec ce père et cette fille vieillissante ne faisaient rêver personne : visage figé, sévère, regard triste, on ne sait pas si l’homme tient sa fourche comme une arme pour se défendre contre d’éventuels rôdeurs affamés ou pour marquer de façon symbolique son appartenance à une communauté. Vous remarquerez que le même motif de la fourche se retrouve exactement au même niveau, dupliqué sur la chemise de l’homme : on se protège des vagabonds mais aussi du Diable. La fenêtre gothique qui domine les personnages évoque irrésistiblement une église ; la fourche de l’homme, menaçante, et les ombres qui gagnent les personnages depuis le sol, distillent l’angoisse de cette terre de foi qui désespère les hommes puisqu’elle ne les nourrit plus. Le peintre n’avait sans doute pas conscience de tout ce qu’on pouvait lire dans son tableau, lui qui avait suivi une formation parisienne et qui disait avoir mis devant la maison les personnages qui lui semblaient aller avec celle-ci. Cependant, loin de cette légèreté et de cette absence de conscience des drames qui se vivaient à ce moment de l’Histoire, il avait délivré un message d’angoisse parfaitement illustré par les films d’horreur utilisant cette image d’une Amérique à la fois folklorique et imprégnée de religion.

Plus tard ce tableau accédera à la gloire, il représentera l’essence même des débuts d’une Amérique courageuse, industrieuse et paysanne. On aura oublié Les Raisins de la colère et le désespoir qui a jeté sur les routes des millions de familles pour ne garder qu’une image si ringarde qu’on peut l’utiliser de toutes les manières. Le tableau American Gothic visible au musée de Chicago sert de passe-partout pour la culture américaine, véhiculant à la fois des valeurs traditionnels, un ennui profond et un malaise qui peuvent être mis à peu près à toutes les sauces.

Les deux caniches regardent les badauds, bien au chaud, dans la vitrine de l’opticien. Il s’agit d’un couple anglais traditionnel, madame arbore des lunettes roses et monsieur des lunettes bleues. Deux adorables petits chiens en mousse des bois soigneusement vaporisée : elle doit conserver sa teinte et ne pas virer au jaune lépreux des herbes mourantes.

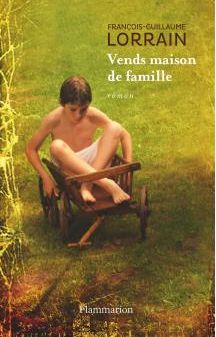

Les deux caniches regardent les badauds, bien au chaud, dans la vitrine de l’opticien. Il s’agit d’un couple anglais traditionnel, madame arbore des lunettes roses et monsieur des lunettes bleues. Deux adorables petits chiens en mousse des bois soigneusement vaporisée : elle doit conserver sa teinte et ne pas virer au jaune lépreux des herbes mourantes. Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille.

Cela commence par la chute de la mère qui s’occupe seule de la maison de famille et de son immense jardin. Reproches sous-jacents, non-dits : il faudra vendre la maison de famille. On dirait un jouet posé dans la solitude, tenu par les fils électriques en triangle noir dans le ciel bleu ; un jouet qui en attend d’autres pour que le jeu s’anime. Le vert du garage rappelle celui des champs, à droite de la photo. Vert amande, pâtisserie léchée amoureusement par ceux qui l’habitent et que l’on ne voit pas. Où sont-ils, ceux qui doivent animer cette maison, où sont-ils ? Pas la moindre trace d’un jardinier, d’un piéton, d’un vélo ou d’une voiture : solitude, vide, silence. Même pas un moineau ou un corbeau pour trouer le silence du ciel.

On dirait un jouet posé dans la solitude, tenu par les fils électriques en triangle noir dans le ciel bleu ; un jouet qui en attend d’autres pour que le jeu s’anime. Le vert du garage rappelle celui des champs, à droite de la photo. Vert amande, pâtisserie léchée amoureusement par ceux qui l’habitent et que l’on ne voit pas. Où sont-ils, ceux qui doivent animer cette maison, où sont-ils ? Pas la moindre trace d’un jardinier, d’un piéton, d’un vélo ou d’une voiture : solitude, vide, silence. Même pas un moineau ou un corbeau pour trouer le silence du ciel.

Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou :

Au soir de sa vie, une écrivaine mondialement connue rédige son testament en faveur de sa compagne Luise, peintre de son état, et revient sur sa vie. Rabâché ? Que nenni, nous sommes chez Céline Minard, chausse-trappes garanties, coups de pieds dans la fourmilière littéraire et la morale commune itou :