Perumal Murugan est un auteur indien de langue tamoule très connu en Inde. Avec Femme pour moitié il nous offre un superbe roman d’amour qui se déroule dans sa région d’origine, dans le sud de l’Inde.

Dans la campagne du Tamil Nadu, Ponna et Kali, s’aiment passionnément. Une seule ombre à la vie de ce couple de paysans : bien que mariés depuis douze ans, ils n’ont pas d’enfant. Cela ne gêne pas Kali, mais il en va autrement chez Ponna qui vit très douloureusement les pressions et avanies de la part de leur entourage social et familial. Le couple se rend dans tous les temples où les dieux pourraient exaucer son vœu de maternité, en vain.

Dans la campagne du Tamil Nadu, Ponna et Kali, s’aiment passionnément. Une seule ombre à la vie de ce couple de paysans : bien que mariés depuis douze ans, ils n’ont pas d’enfant. Cela ne gêne pas Kali, mais il en va autrement chez Ponna qui vit très douloureusement les pressions et avanies de la part de leur entourage social et familial. Le couple se rend dans tous les temples où les dieux pourraient exaucer son vœu de maternité, en vain.

Le texte nous raconte par le menu le quotidien d’une campagne indienne reculée, et nous voilà plongés dans un autre monde. L’évocation de la vie quotidienne est si imagée avec son tricotage serré de religion, de coutumes et de superstitions, sa description par le menu de l’absence d’intimité des couples et l’importance de la famille, que nous voyons vivre Ponna et Kali. Pourtant l’histoire est universelle : deux êtres s’aiment passionnément, mais quelque chose manque – l’infertilité dans le cas précis – et c’est la porte ouverte à la tragédie à venir.

Ponna n’est qu’une Femme pour moitié puisqu’elle ne peut enfanter, le titre nous semble limpide, mais Perumal Murugan nous donne les raisons de son choix, autrement plus subtiles.

Le titre de ce roman fait référence à une des formes du dieu Shiva qui est représenté moitié homme moitié femme, l’être divin étant formé par la fusion totale des deux aspects de l’être humain. Métaphoriquement les héros du roman, Ponna et Kali, symbolisent cette fusion totale, parce qu’ils ne font qu’un par le corps et par l’esprit. Jusqu’à ce que les mères respectives des époux pensent que la seule solution sera d’envoyer Ponna à un festival du temple de Kali…

C’est le moment clé du roman, une bacchanale éblouissante avec le désespoir de Kali en contrepoint.

La sensualité frémissante du texte est superbement rendue par la traduction de Léticia Ibanez.

Ce roman magnifique a eu beaucoup de succès en Inde, mais les choses se sont gâtées pour l’auteur lorsque la traduction anglaise a paru. Une véritable cabale des extrémistes hindouistes s’en est suivie, avec lynchage médiatique et violences physiques et menaces contre sa famille. Les déchaînements de haine dont l’auteur a été victime l’ont affecté, au point qu’il a annoncé son suicide littéraire dans Facebook :

L’écrivain Perumal Murugan est mort. Comme il n’est pas un dieu, il ne va pas ressusciter. Il ne croit pas non plus à la réincarnation. Enseignant ordinaire, il vivra désormais sous le nom de P. Murugan… Laissez-le tranquille…

Il a dû s’exiler à Madras.

L’histoire se termine bien, puisqu’une mobilisation intellectuelle ainsi que le rejet par la Haute Cour de Madras des poursuites judiciaires contre l’auteur ont rendu sa vie d’écrivain à Perumal Murugan. Mais fragilisé par la violence de l’épisode, l’autocensure ne le quitte plus.

Perumal Murugan

traduit du tamoul par Léticia Ibanez

Gallimard, 2025, 224 p., 21,50 €

ISBN : 978-2-07-301092-6

Le mystère Elena Ferrante alimente les gazettes littéraires depuis longtemps, moi, ce qui me semblait un mystère, c’est le succès phénoménal de sa saga autour des amies d’enfance napolitaines, Lila et Elena.

Le mystère Elena Ferrante alimente les gazettes littéraires depuis longtemps, moi, ce qui me semblait un mystère, c’est le succès phénoménal de sa saga autour des amies d’enfance napolitaines, Lila et Elena. Je vous propose une saga norvégienne familiale, pour sortir de l’hexagone et de ses micro-tourments biographiques : Cent ans de la vie d’une famille vus à travers le regard des femmes qui se succèdent de génération en génération.

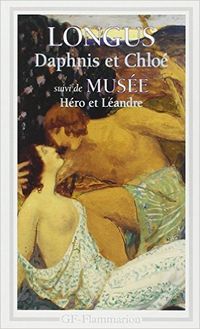

Je vous propose une saga norvégienne familiale, pour sortir de l’hexagone et de ses micro-tourments biographiques : Cent ans de la vie d’une famille vus à travers le regard des femmes qui se succèdent de génération en génération. Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…

Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…